成都某院医生白天是康复师,晚上下班搞副业“收破烂”,主业还没副业挣得多!

来源:医休器械平台旗下公众号-医休NNR

作者:康复哥

大家好,我是康复哥。

近日,成都一名年轻的康复师因为特殊的“副业”,意外走红网络,引发大量关注和讨论。

来源:丁香园

事情的主人公熊女士,白天在成都某家私立医院康复科工作,专门为住院的老年患者提供康复理疗、功能训练等服务。她的工作时间很固定:早晨8点准时上班,下午5点半下班。

但下班后,她的另一个身份就格外引人注意了——她经常匆匆赶往父母经营的一家废品回收站,帮忙“收破烂儿”,日复一日地整理废旧纸板、瓶瓶罐罐,搬搬抬抬,忙得满头大汗。

熊女士坦然地说:“父母年纪大了,我多干一点,他们就能少辛苦一点。同时,我觉得这也没什么不好意思的,还多学了一门生存技能。”

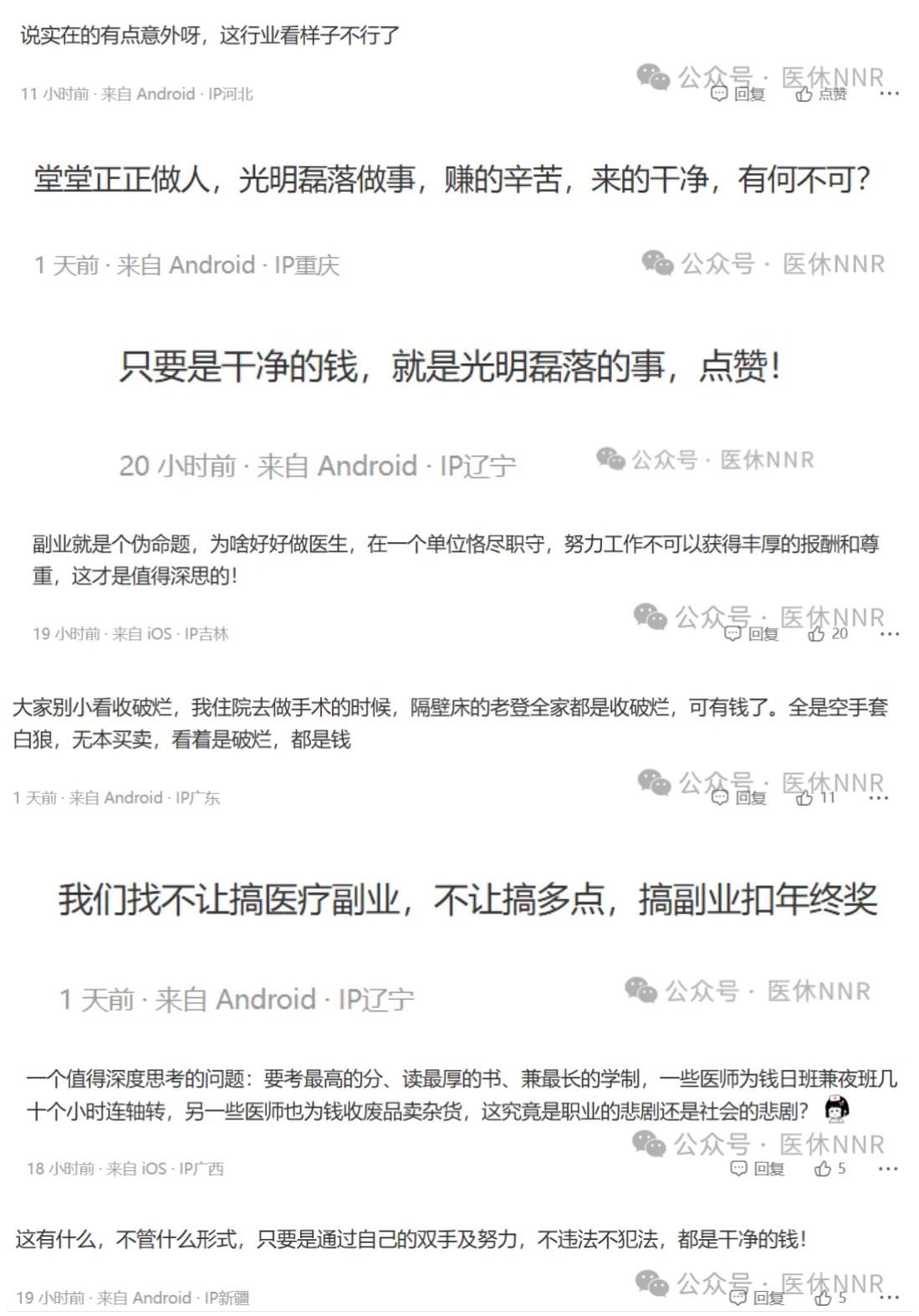

消息曝光后,网友们迅速热议起来,有的表示钦佩,有的则表示惊讶:

实际上,这件事戳中了康复行业甚至整个医疗行业的一个敏感点——收入和现实之间的落差。

一直以来,公众对医生职业的印象大多停留在“高收入、高社会地位”上。但事实上,在基层尤其是民营医院,医生、康复治疗师的收入远远没有公众想象中那么丰厚。特别是近年来,医疗行业的竞争愈加激烈,医院运营成本持续上升,而康复科作为劳动密集型科室,其医护人员经常面临着工作强度大、收入偏低、职业发展受限的困境。

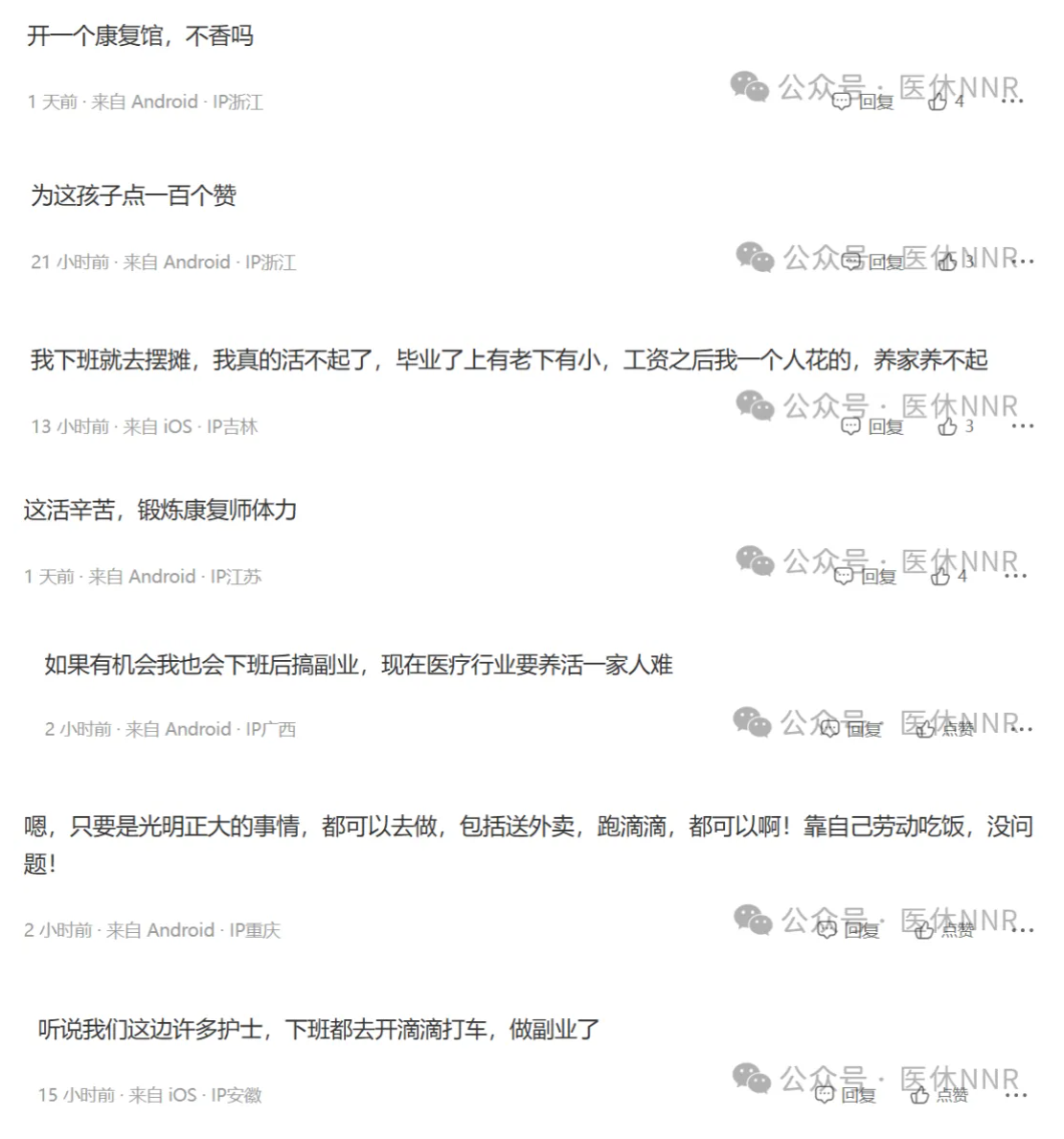

不少康复人选择在下班后从事一些副业,比如线上接单、开网店、做自媒体等,希望通过额外劳动,弥补收入不足的尴尬局面。而熊女士选择了更接地气的“收废品”,虽看似落差极大,却更体现了她对于家庭的担当和对于生活的务实态度。

熊女士的故事也引起了同行们的共鸣。不少医生、康复治疗师纷纷留言,讲述自己同样不为人知的副业故事:

面对这些故事,或许我们该反思:当行业的生存压力迫使医生们不得不靠副业维持生活时,是否意味着医疗行业的人才激励机制亟需调整?如何提高一线康复人员的收入与待遇,留住真正的人才,而不让他们疲于奔命于工作和副业之间,或许才是真正需要探讨的问题。

每个光鲜背后,都藏着看不见的艰辛。熊女士的副业故事,只是无数医疗人真实生存状态的一个缩影。

对此,你怎么看?欢迎留言讨论。

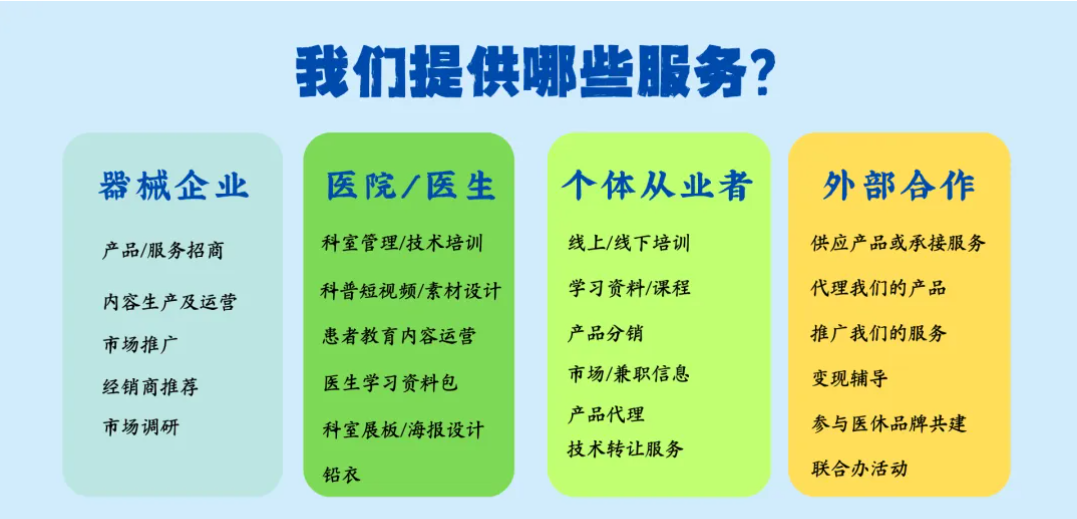

我们的服务内容包括但不限于,欢迎咨询:

本文2025-05-24 14:58:14发表“行业新闻”栏目。

本文链接:https://www.yixiuqixie.com/article/803.html

阅读排行

- 建议收藏 | 各省市康复类病种医保支付试点工作方案整理汇总(下)

- 涉事1.5亿,多家医院重大违规被罚,门诊暂停!看完评论区又让我涨了不少见识

- 国家药监局关于暂停进口、经营和使用韩国杰希思医疗公司Nd:YAG激光治疗仪的公告

- 加速注射笔产能布局,英捷信医疗顺利完成数千万元A轮融资

- 雅培心脏电生理整体解决方案,助力安全高效精准的房颤消融治疗

- 内窥镜智能检测系统:精准高效,贝林视界引领医疗内镜检测新纪元

- 侵入式脑机接口,要量产了??

- AI读片时代,卒中影像标注如何做到精准?最新专家共识揭秘

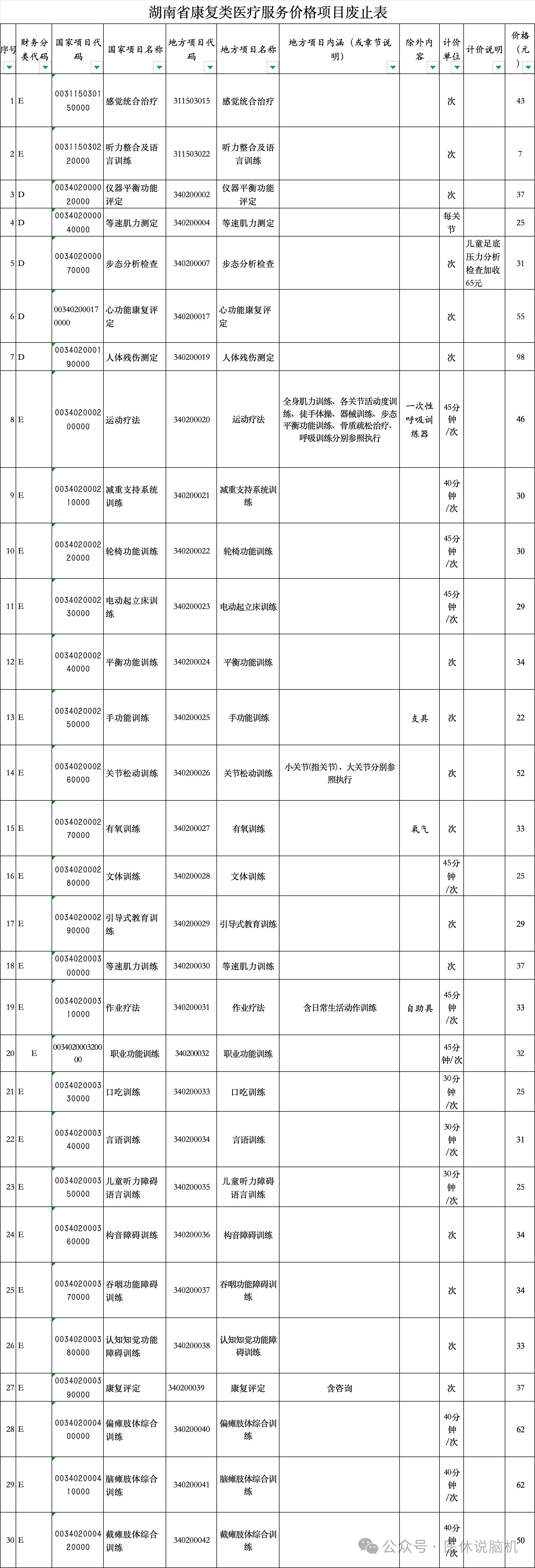

- 快马加鞭 | 海南、新疆、青海三地医保局为脑机接口项目定价!

- 贵州、宁夏明确脑机接口医疗服务价格!截止目前全国已有21个省份可以收费