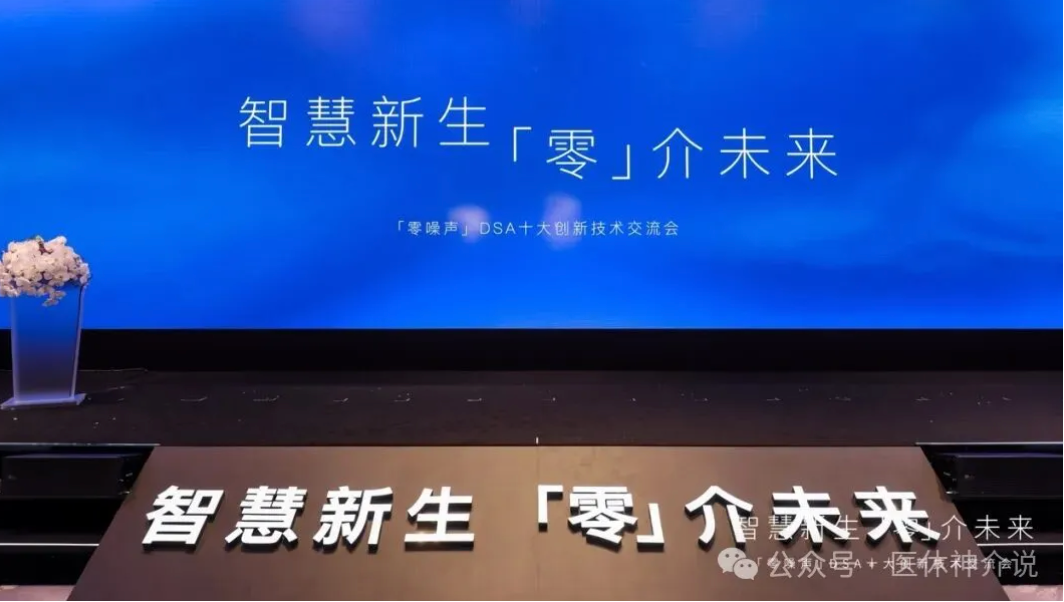

智慧新生「零」介未来 零噪声DSA首创十大创新技术引领神经介入革命

零噪声DSA首创十大创新技术引领神经介入革命

2025年10月19日,由国家放射与治疗临床医学研究中心主办的“智慧新生「零」介未来——零噪声DSA十大创新技术交流会”在上海顺利召开,大会由葛均波教授与滕皋军教授共同担任主席,汇聚全国心血管影像与介入诊疗领域的专家学者。

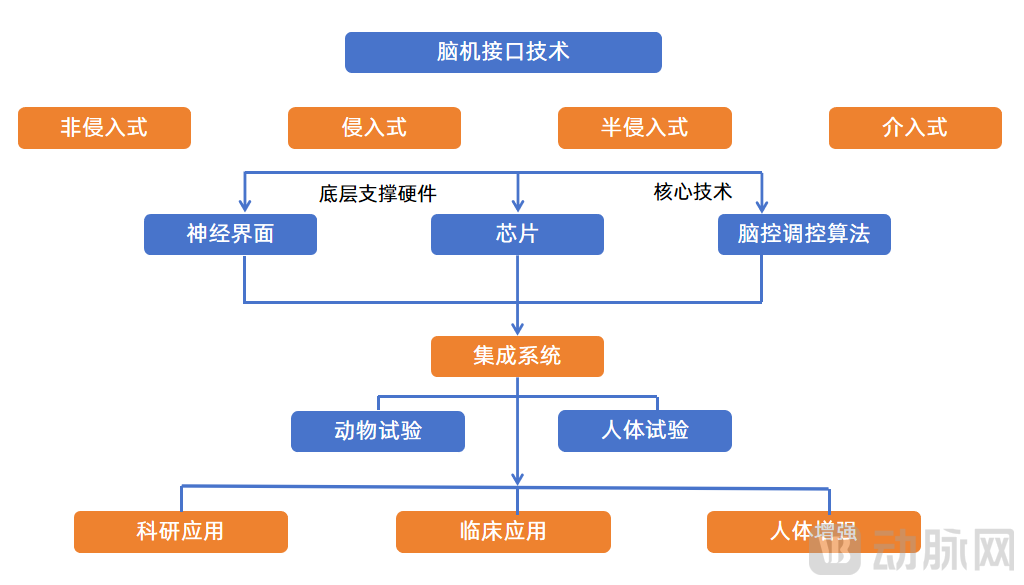

会议正式发布包括“零噪声”高清低剂量成像、全景3D、集成式实时FFR和实时QCA、锥束CT定量灌注、自由呼吸、AI冠脉增强、腹部动态路图、uLingo智慧仿生语音系统、uSpace数字孪生空间等在内的全球首创的介入诊疗十大引领性创新技术。其中,国产“零噪声”DSA技术通过大幅降低辐射剂量、提升图像质量、融合人工智能,正推动神经介入迈向精准化、智能化的新阶段。

从“铅衣困境”到“智能突破”:AI赋能医工结合实现介入蜕变

中国科学院院士、复旦大学附属中山医院葛均波教授在欢迎辞中回顾了介入医学从X射线发现至今的发展历程,强调在AI赋能下,介入诊疗正进入“人机协作”的新阶段。

葛均波指出,早期介入医生需在厚重铅衣下长时间暴露于高剂量射线,图像模糊、手术风险高。如今,借助“零噪声”技术,医生可在低剂量下完成高质量成像,极大提升手术安全性与效率。同时期待未来导管室能进一步智能化,实现音即指令、视线即光标、思考即方案,使医者回归临床本质。

中国科学院院士、东南大学附属中大医院滕皋军教授在致辞中从设备发展与临床结合的角度指出,DSA作为介入诊疗的核心装备,长期以来,我国在该领域的技术发展水平与CT、磁共振等影像设备存在一定差距。

滕皋军表示,“零噪声”DSA的推出标志着我国在图像质量、辐射剂量控制及智能化操作等方面已达到国际先进水平。尤其在AI算法与影像链系统优化方面取得的进展,成功突破了“图像质量与辐射剂量难以兼顾”的传统技术瓶颈。滕皋军强调,医工紧密结合是推动设备创新的核心动力,并呼吁建立中国自主的DSA技术与质量标准,推动国产设备走向世界。

“零噪声”DSA赋能神经介入,革新多项手术实践

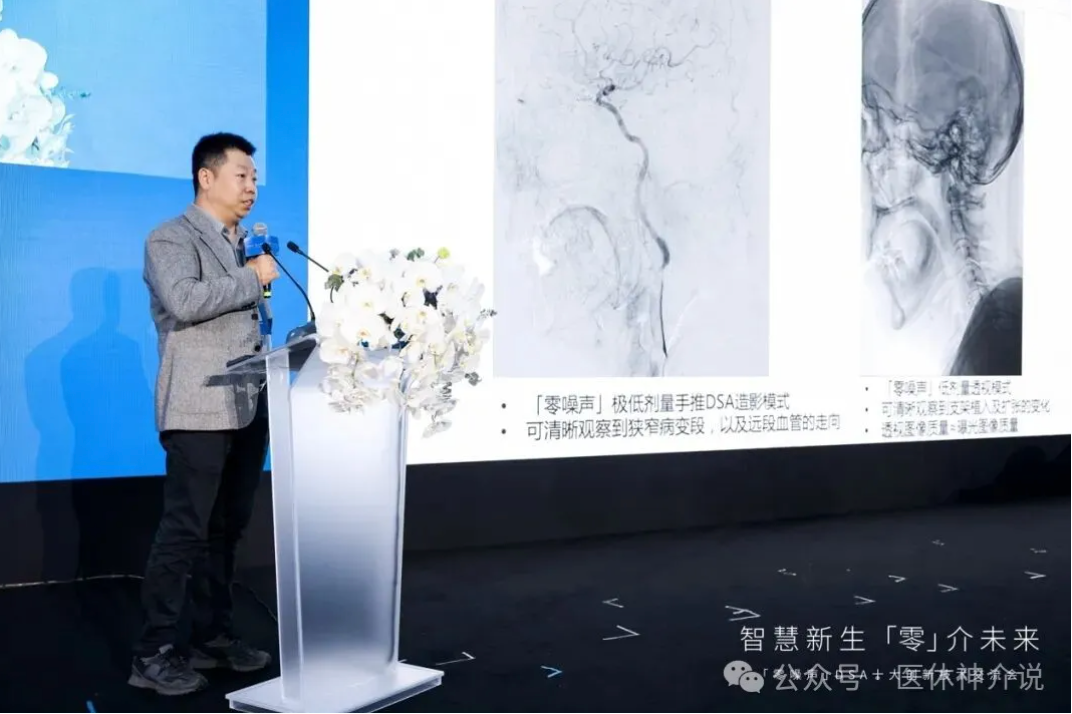

东南大学附属中大医院张毅教授系统展示了“零噪声”DSA在神经介入多项手术中的临床应用价值。在颈动脉支架置入术中,“零噪声”极低剂量手推DSA造影模式能够清晰显示狭窄病变段及远端血管走向,透视图像质量接近曝光图像,辐射剂量显著降低。

在颅内动静脉瘘栓塞术中,低剂量Roadmap模式实现了对颅内微小血管及微导丝走向的精准引导,提升了超选操作的安全性与效率。张毅特别指出,在颅内动脉瘤栓塞术中,VeraCT HD功能可采集术后颅内高清锥束CT图像,使支架结构与弹簧圈间位置关系清晰可见,多容积融合技术进一步实现了3D DSA与CT图像的精准融合,为术后评估提供了可靠依据。

前不久召开的CIC 2025手术直播中,国产“零噪声”DSA与常规设备同台对比,其在图像清晰度、器械显示和剂量控制方面均表现优异,展现其在复杂神经介入手术中的卓越性能。

打通关键环节:锥束CT实现卒中“一站式”诊疗

河北省人民医院徐国栋教授聚焦锥束CT技术在神经介入中的创新应用,特别是在急性卒中救治中的价值。徐国栋介绍,国产首创的精确重建锥束CT技术,通过三维正弦扫描轨迹与精确重建算法,从根本上消除了传统锥束CT的锥束伪影和金属伪影,使颅内软组织成像质量大幅提升。

在临床应用中,国产IV-CBCTA(静脉注射锥束CT血管成像)技术可在导管室内通过肘静脉注射完成全脑血管成像,与术中造影诊断效能相当。徐国栋强调,该技术有望重构卒中救治流程,实现从诊断到治疗的“一站式”模式,有效缩短入院到穿刺时间,为患者争取宝贵的救治窗口。

锥束CT定量灌注实现精准“破壁”,开启卒中评估新维度

上海市第六人民医院朱悦琦教授分享了脑卒中锥束CT定量灌注成像技术的前沿探索。朱悦琦指出,目前传统锥束CT应用于灌注成像最大挑战是时间分辨率低,传统DSA每5秒一圈,仅能采集6-8个时间点,而诊断CT每0.25秒一圈,可采集30个以上时间点。

定量锥束CT灌注成像技术将时间分辨率提高五倍,首次突破了锥束CT高精度定量灌注的行业难点。通过有限角度重建有效断层图像,实现与CT相当的定量精度。基于数值仿真和动物实验,锥束CT定量灌注技术的诊断效能与CT灌注技术一致,定量精度接近。朱悦琦展望,未来结合精确重建锥束CT技术、IV-CBCTA技术及锥束CT定量灌注技术,探索急性卒中患者的导管室“一站式”诊疗流程,将有效缩短转运时间,改善患者预后。

全景3D DSA技术引领神经介入精准诊疗革新

河南省人民医院贺迎坤教授系统汇报了河南省人民医院,王梅云及李天晓教授团队共同合作的“全景3D DSA技术”在神经介入中的创新价值。该技术首次将螺旋扫描重建技术融入DSA,实现“单次造影、头颈联扫、获得长范围、全脑动脉3D DSA影像”,彻底改变了传统需多次超选造影诊断的繁琐流程。

贺迎坤表示,与传统全脑造影诊断流程相比,“全景3D DSA”流程预计可降低48%造影剂用量,大幅提升了手术安全性。临床应用中,该技术展现出巨大价值:在动脉瘤诊断中,它能清晰呈现颅内动脉瘤的立体结构,避免传统“压颈造影”所带来的对患者和术者的各种风险;在急性卒中取栓中,可快速明确闭塞段范围,为制定手术策略与患者再灌注赢得宝贵时间;面对双侧脑血管病变时,更能实现一次扫描全面评估,极大提升诊疗效率。

展望未来,贺迎坤指出,该技术平台潜力巨大,其应用有望拓展至脊髓、外周血管等领域,还可能与静脉CBCTA等技术结合,共同推动神经介入迈向更精准、高效的新阶段。

在听取多位专家的主题演讲后,与会专家围绕“零噪声”DSA技术在神经介入领域的突破性进展展开深入讨论。管生教授结合临床实践指出,该技术在显著降低辐射剂量与对比剂浓度的前提下,实现了近乎零噪声的高清成像,将有效解决神经介入中患者术后斑秃等临床痛点,他认为这是从射线源到探测器的全链条技术革新,堪称"质的飞跃"。

王梅云教授则结合个人三十余年的从业历程,动情回顾了从学习传统脑血管造影,到目睹实现“免超选”梦想的完整轨迹。王梅云强调,“全景3D DSA”技术已达到国际领先水平。

此外,唐军教授强调了该设备在简化诊疗流程、降低医患负担方面的重要价值;李俊教授肯定了一站式CTP成像在急性脑卒中评估中的临床意义;张毅教授则指出全景三维成像技术为复杂血管病变的手术规划带来重要突破。与会专家一致认为,这项技术将深刻改变神经介入的临床实践格局。

巅峰共识:智能时代DSA重塑介入治疗生态

巅峰对话环节,多位专家围绕“AI与DSA融合”展开精彩论述。葛均波表示,期待未来DSA设备能够实现“随心所欲”的智能响应,成为医生的认知延伸。

滕皋军则呼吁,应尽快建立中国自主的DSA标准,推动手术规范化。复旦大学附属中山医院颜志平教授强调,AI应助力医生实现“看得到、到得了、疗得好”的精准介入。

郑州大学第一附属医院管生教授提出,DSA应在儿童成像、IV全景成像等方面进一步智能化。

联影医疗X射线事业部总裁向军指出,DSA术中图像数据是训练“介入医生智能体”的金矿。联影智能首席技术官吴迪嘉博士则展望,通过多模态融合构建“智慧导管室”生态系统,发挥医工结合的独特优势,推动国产DSA技术持续创新。

本次交流会展示了“零噪声”DSA在图像质量、辐射剂量与智能操作等领域的十大创新,彰显了国产高端医疗设备在神经介入领域的系统化进步。中国DSA已逐步从技术追随者,发展为标准制定与临床流程革新的推动者。随着AI与介入技术的深度融合,未来介入治疗将更精准、安全、高效,而医工协同创新,正成为这一变革的核心驱动力。

来源:医休器械

本文2025-10-23 16:00:22发表“品牌展示区”栏目。

本文链接:https://www.yixiuqixie.com/article/853.html