从巅峰时期300人到仅剩不到30人,这家脑机接口企业为何会溃败至此?

大家好,我是康复哥。

最近在整理脑机接口领域的相关企业,偶然发现了一篇两年前发表的一篇帖子,作者在公司离职前写下了一份反思。

点击图片领取101家脑机接口公司名单

这位小伙伴应该是该公司的内部人员,整篇帖子涉及到不少公司的战略,小编特地去检索了一下这家公司,发现近年已经搜不到该公司的相关资讯(鉴于可能涉及隐私,我们把公司名字打码)。

这篇内部复盘写得很真诚,也很冷静,在这分享给大家。

至于是哪家公司,我认为这并不重要,重要的是,我们能从这样的经验中学到什么。

它不仅是一家公司的过往,更是一面镜子——映照出脑机接口创业在理想与现实之间的巨大断层。

我们搭建了脑机接口的产业交流群(目前已经近400人),也正在帮助从事(或打算进入)脑机接口领域的企业/机构/个人对接更多的业务机会。

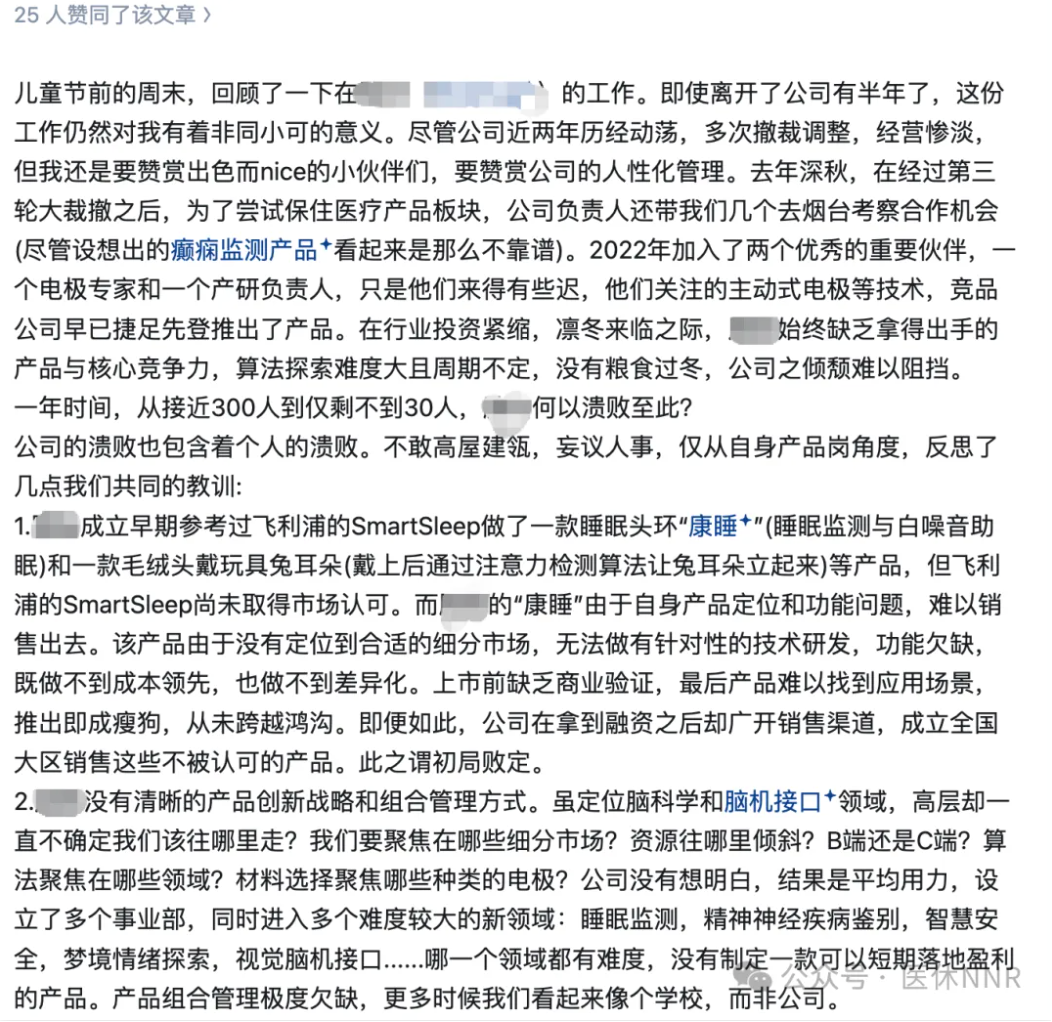

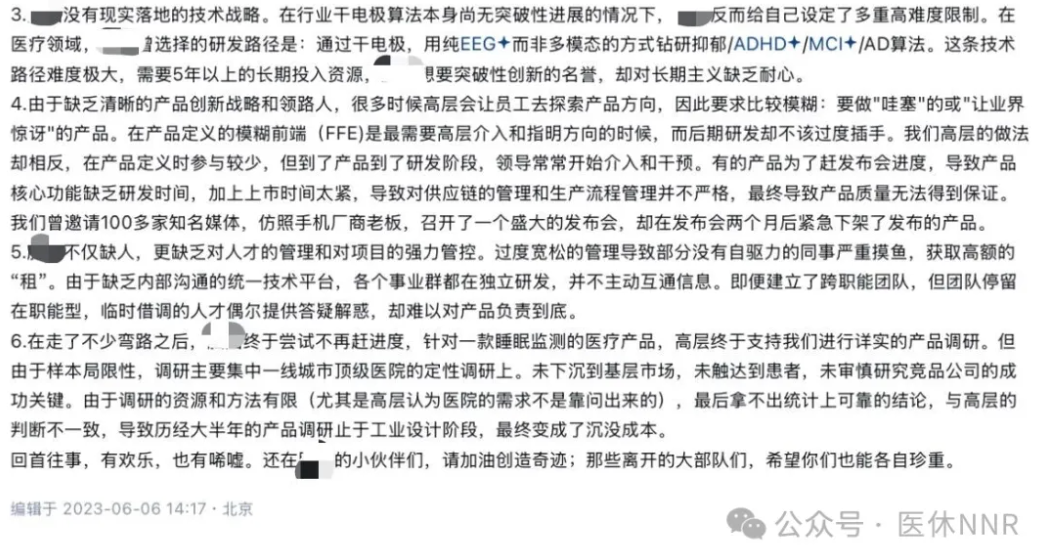

从这位内部小伙伴的复盘来看,原因整体可以归结为六个方面:

1.没有明确的产品定位,盲目模仿+功能混乱,导致产品一开始就卖不动。

照搬飞利浦SmartSleep做了个“康睡”头环,功能上不聚焦,市场上找不到用户。产品没穿过验证环节就被推向全国销售,基本属于“出场即瘦狗”。

2.没有清晰的战略聚焦,啥都想做,结果哪一条都没走通。

公司一口气铺了好几个方向——睡眠、精神、梦境、情绪、视觉脑机接口……听着都高大上,但没有一款产品能短期内落地,更谈不上盈利。

3.技术路线过于理想化,高难度、高风险、周期长,公司根本扛不起。

在干电极算法都没真正突破的情况下,他们还坚持“纯EEG+精神疾病算法”,而且不愿意做多模态,导致研发路径又窄又慢,连个demo都出不来。

4.管理方式严重错位:前期产品定义没人拍板,后期研发阶段却反复插手。

产品早期该定方向的时候领导说“你们去探索”;产品快上线了,又疯狂催进度、临时加需求,最后搞出个赶发布会节奏的半成品,热闹完就下架。

5.团队结构散、沟通机制差、缺乏真正负责到底的人。

各事业部像独立王国,彼此信息不通,临时借调的人不投入、不承担;管理宽松到摸鱼盛行,真正做事的人被拖垮,项目自然推不动。

6.最后试图“下沉医疗场景”时,调研方法不当、样本不够,得不出可靠结论。

他们确实想认真做一次医疗产品,但调研只做了几家大医院专家访谈,没有接触真实患者、基层治疗师,结论跟高层预期不符,项目半路被砍,资源打水漂。

这件事更像一面照妖镜。热词、概念、发布会这家公司都不缺,缺的是那条从想法到落地的。当定位摇摆、路线理想化、节奏被活动推着走,团队又彼此割裂,结果往往不是爆雷,而是悄悄地“消失”。外界只看到融资起落,里面的人其实都在同一条船上,被同一组问题拖着往下沉。

这不会只是一家公司的偶发事故,从“看起来很强”,到“用起来很弱”,最后“找不到踪迹”。等回头看,技术、人才、资金都在,但没有任何一个真实场景把它们拴在一起。

你很难说谁对谁错,只能承认——理想和现实之间,不是靠一句口号能跨过去的。

你怎么看待这位小伙伴总结的这些原因?欢迎在评论区留下你的观点。

本文2025-10-20 17:41:50发表“医休观点”栏目。

本文链接:https://www.yixiuqixie.com/article/851.html