脑机接口结合远程康复,能否为卒中患者打通居家康复的 “ 最后一公里 ” ?

来源:医休器械平台旗下公众号-医休NNR

作者:康复哥

大家好,我是康复哥。

近日,美国远程康复服务公司 Kandu Health 与非侵入式脑机接口公司 Neurolutions 宣布正式合并,成立新公司 Kandu, Inc.,并同步完成了3000万美元的首轮融资,由 Ally Bridge Group 与 AMED Ventures 共同领投,其他现有投资人亦有参与。

据官方公告显示,Kandu, Inc. 将致力于打造全球首个结合脑机接口(BCI)与远程康复服务的端到端卒中康复解决方案,为卒中患者及照护者提供从急性后期至慢性阶段的完整康复支持,尤其聚焦家庭康复场景的可及性和连续性。

双方公司背景概览

1、Kandu Health 成立于2022年,最初由神经介入企业 Imperative Care 内部孵化并独立运营,是一家基于技术驱动的居家康复服务提供商。公司核心服务包括:

- 提供由持证临床人员组成的多学科远程康复团队

- 基于移动应用,为卒中患者及其照护者提供康复教育、导航与监测

- 协助患者在出院后的90天关键恢复期内维持康复连续性

临床数据显示,使用 Kandu 服务的卒中患者中,有超80%在90天内实现独立生活能力;其住院再入率降低约50%;57%的患者改良Rankin评分(mRS)得到改善。

2、Neurolutions 成立于2007年,是专注于非侵入式脑机接口技术在神经康复中应用的先行者。公司核心产品为:

- IpsiHand® 系统:

一款获得美国FDA De Novo审批的BCI康复设备,适用于慢性卒中患者上肢功能障碍的康复训练。设备通过佩戴式脑电采集头环识别用户的“运动意图”,驱动手部支架进行辅助训练。该系统已获得CMS医保报销编码支持,并于2023年完成首轮商业化落地。 - 临床研究结果显示:在12周的训练周期中,约70%的患者在手臂和手部功能上有实质性改善;所有完成“上肢运动能力测试(AMAT)”的患者在任务表现上取得了临床显著进步,平均Fugl-Meyer评分提升8.1分。

Kandu, Inc.:合并后的新组织架构与方向

合并后,新公司命名为 Kandu, Inc.,由 Neurolutions 原CEO Leo Petrossian 出任首席执行官,Kandu Health 原CEO Kirsten Carroll 担任首席市场官(CMO)。

Kandu, Inc. 将围绕“卒中后康复连续性”的核心议题,提供以下整合式解决方案:

- 设备+服务融合:BCI康复设备(IpsiHand)与AI驱动的远程医疗平台集成,覆盖患者康复的评估、训练、教育、跟踪与监测

- 数据闭环能力:已积累大量卒中患者的生理数据、行为数据及临床结果,用于支撑个性化康复路径的AI模型开发

- 患者全周期管理:从医院出院到家庭康复阶段,提供一体化的临床导航、照护者赋能、再入院预防等服务

该公司表示,其目标是通过这次合并,解决卒中康复服务长期以来存在的“碎片化、短期化”问题,为患者提供真正可持续、可获得的家庭康复路径。

项目融资情况

Kandu, Inc. 宣布的3000万美元融资已完成首轮交割,资金将主要用于以下方向:

- 推动 IpsiHand 的商业化进程与医保覆盖范围扩大

- 拓展 Kandu 平台的远程服务适用场景

- 投资 AI 康复路径与预测模型的开发

- 构建全球卒中康复生态中的多方合作(医院、医生、支付方)

融资方信息:

- Ally Bridge Group:总部位于全球,是一家聚焦生命科学创新的投资机构,迄今已主导或联合主导超过60亿美元的医疗健康交易。

- AMED Ventures:位于旧金山湾区,专注支持MedTech初创项目的风险投资机构,其创始人均为资深医疗企业家,具备强大运营与退出能力。

临床背景数据与行业定位

根据美国现行卒中康复体系的公开数据,在发病一年后,有多达28%的卒中幸存者表示生活质量“糟糕或不如死亡”。该现象反映了出院后支持不足、康复服务断层等关键问题。

Kandu, Inc. 表示,此次整合意在通过“BCI设备+数字医疗服务+持续随访支持”的模式,为卒中康复提供真正意义上的一体化体验,帮助患者、照护者、医疗机构和支付方更有效地管理卒中后的恢复流程与医疗成本。

康复哥观点

事实上,不少卒中患者在出院之后,依然要面对一个残酷的现实:专业支持断档、康复训练中断、照护者手足无措,而真正能在家庭场景中落地的康复方案寥寥无几。

所谓“最后一公里”,看似只是从医院回家的物理距离,但本质上,是从标准化医学系统走向个体化生活环境的巨大鸿沟。

Kandu Inc. 的出现,无疑是试图用“BCI设备+AI远程康复+真实世界数据”的组合拳,来打通这段关键路径。

不过,把目光从大洋彼岸拉回国内,我们不得不承认:卒中康复的“最后一公里”,在中国依然是一道难解的现实难题。

一方面,我们的医院康复资源集中在大城市大医院,但患者多来自社区、农村甚至边远地区;

另一方面,社区卫生机构康复能力薄弱,基层医生对卒中康复介入较少,真正的居家康复大多靠家属“看视频、凭感觉”,难以保证专业性和持续性。

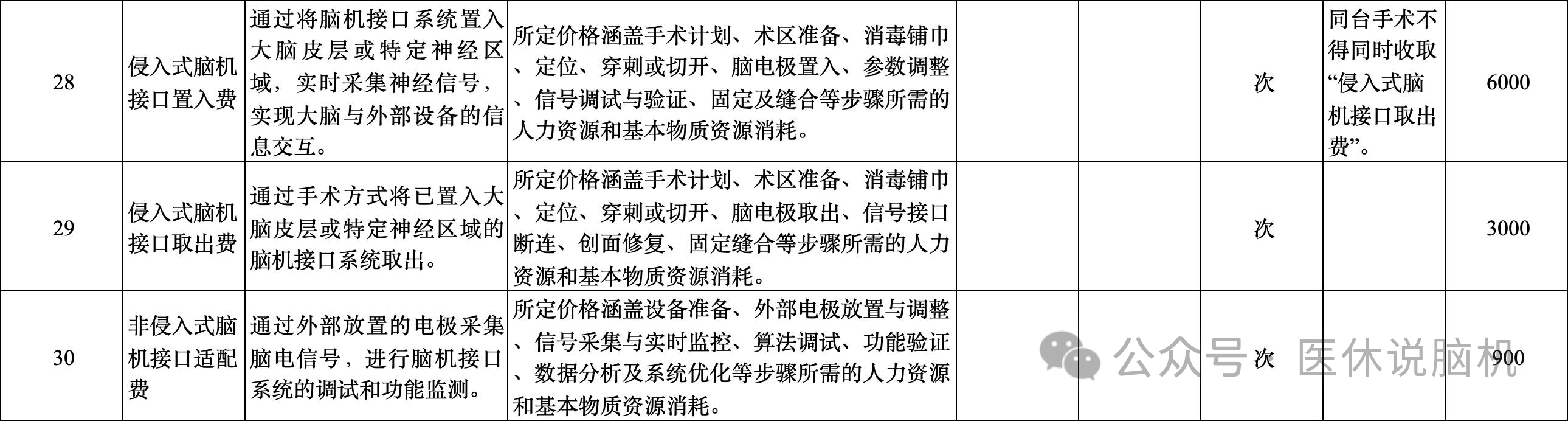

在支付端,康复服务医保报销路径依旧有限,BCI设备等前沿技术更是难以进入常规支付体系,大多数家庭只能自费承担,导致“用不起、买不起、也不会用”。

而当我们看到像 Kandu Inc. 这样的企业通过技术+服务+支付+数据闭环打通患者从医院走向家庭的路径时,不禁要问一句:

我们有没有可能,也为中国的卒中患者,打通这一公里?

不是设备铺得够不够广,也不是服务说得够不够多,而是:

有没有一套“患者用得起、机构愿意配、医保能兜底”的康复交付逻辑?

有没有一套“既专业又可扩展”的家庭康复服务系统?

有没有一个能跨越院线、社区、家庭的真正闭环生态?

这也许是国内康复企业、政策制定者、投资方、学术界需要共同思考的下一题。

Kandu Inc. 给出了一个启发,但不是答案。

本文2025-05-03 17:06:12发表“医休观点”栏目。

本文链接:https://www.yixiuqixie.com/article/779.html