首个医疗器械技术交易平台要来啦!

来源:医休器械平台旗下公众号-医休神介说

作者:医休哥

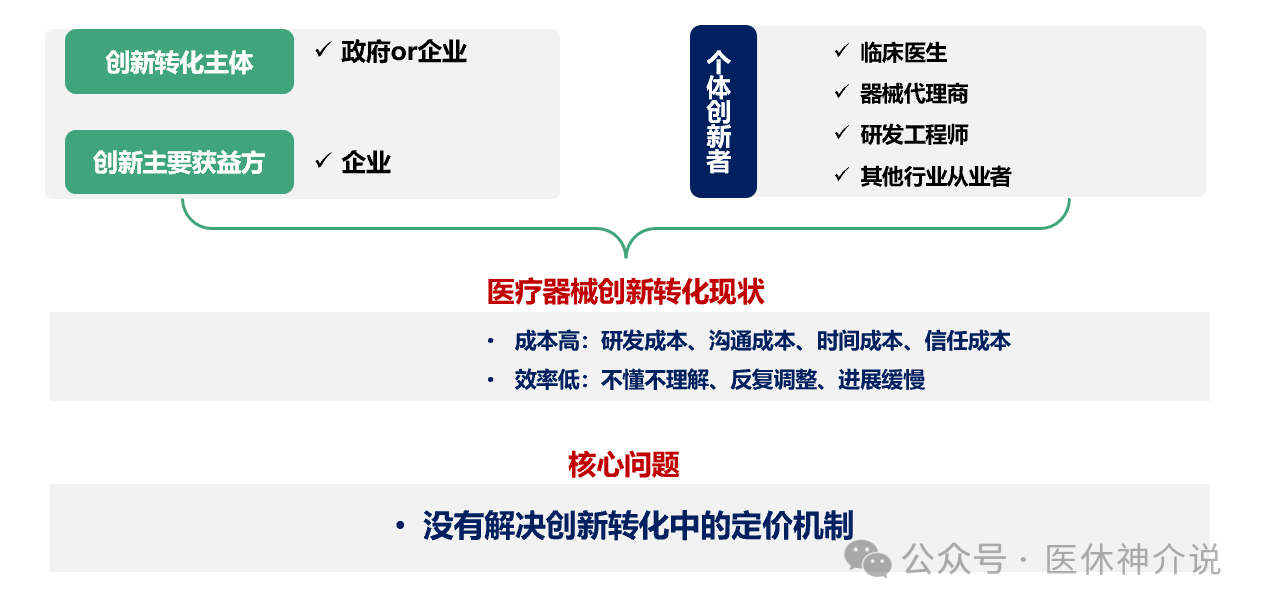

医疗器械创新转化的现状

中国临床医生创新转化的现状:

1-缺乏“概念验证”环节。

科技成果大多处在实验室阶段,中试熟化相关的平台、技术、人才投入不足,研发脱离了市场。

概念验证处于基础研究与技术成熟商业化之间比较靠前的环节,它既是技术创新链的一个阶段,又是跨越“死亡之谷”的第一步,更是科技成果转化亟需突破的“最初一公里”。

2-科技成果原创性不足。

这是一个普遍性的问题,如果说一个项目没有原创性、创新性,那它的商业价值也不会太大。

我们进入转化领域后才发现很多专利、成果是没有商业价值的,它们是为了评职称、发论文而做的。无论是教授也好,还是医护一线的专家也好,如果做科研的目的是为了发文章,那么转化的成功率就肯定不会高。

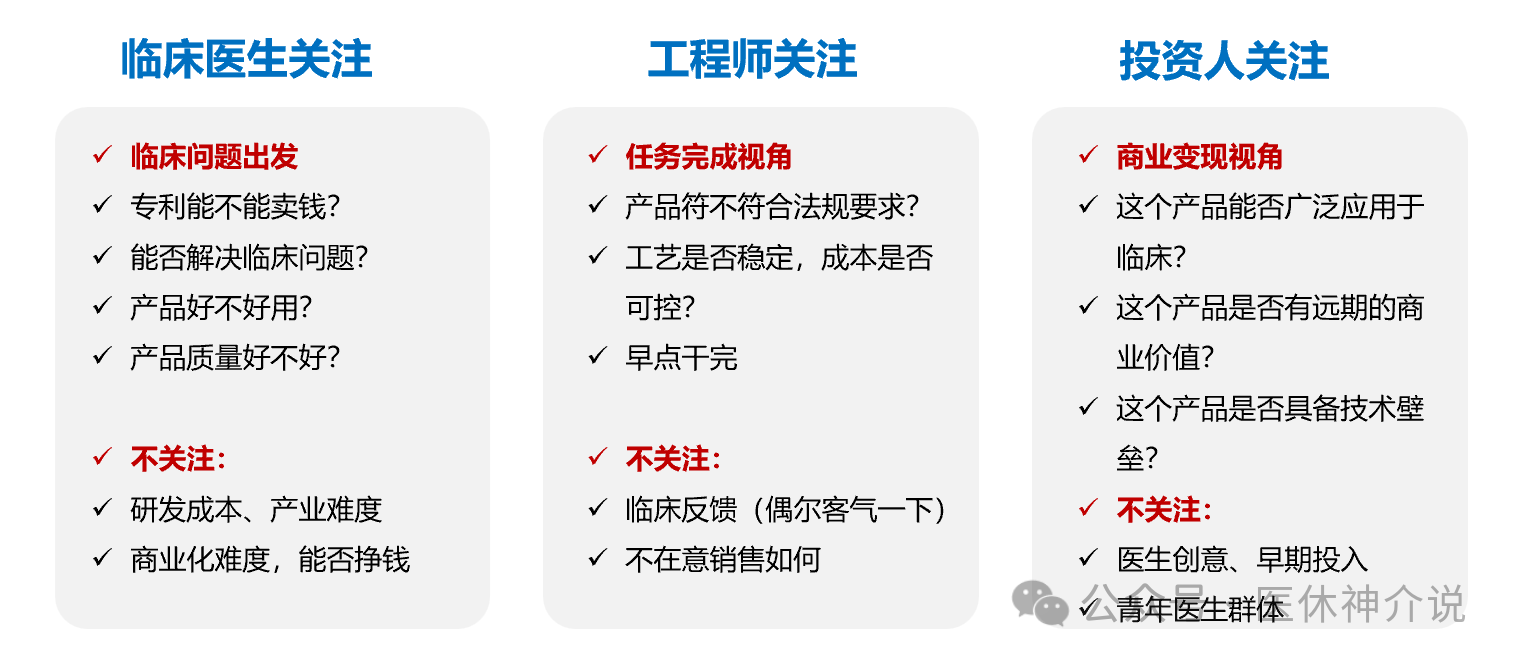

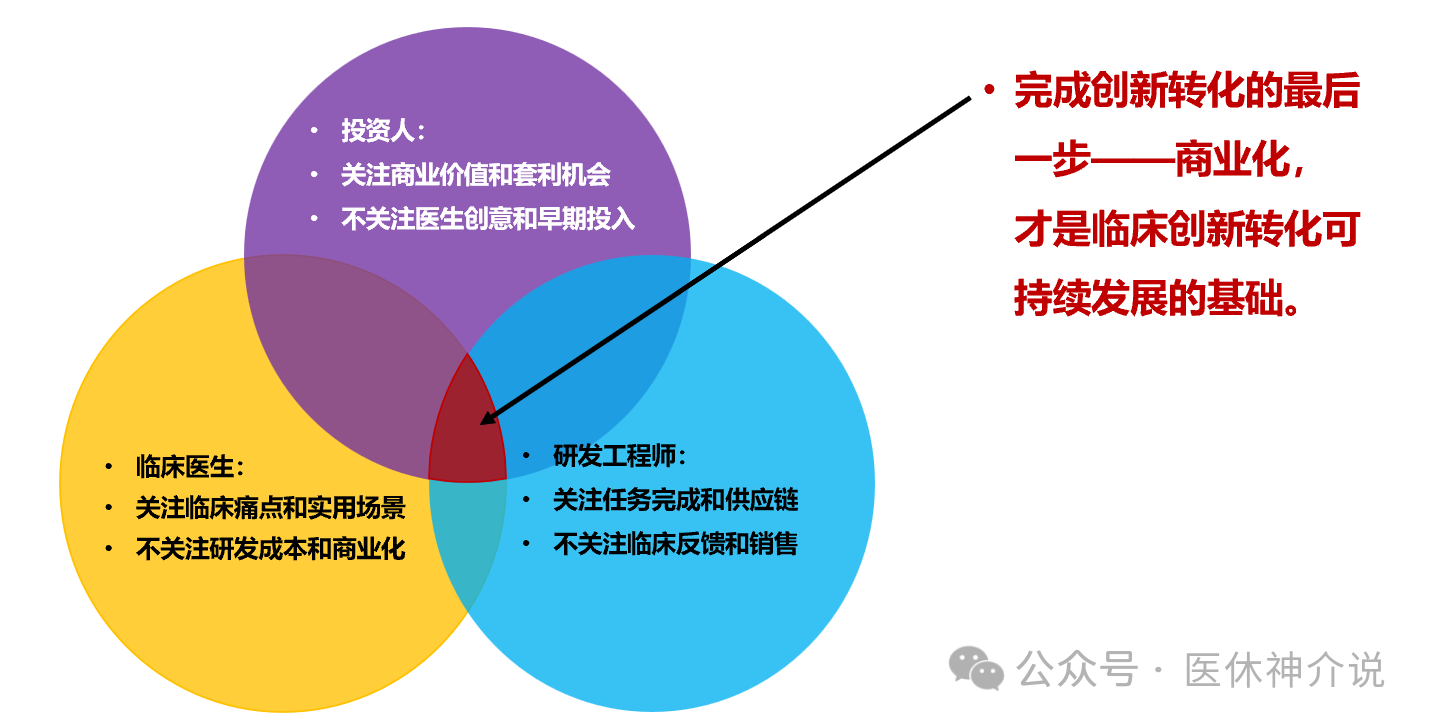

3-医工商三方之间动机不一、相互之间会有目标冲突,难以建立信任机制和长期合作机制。

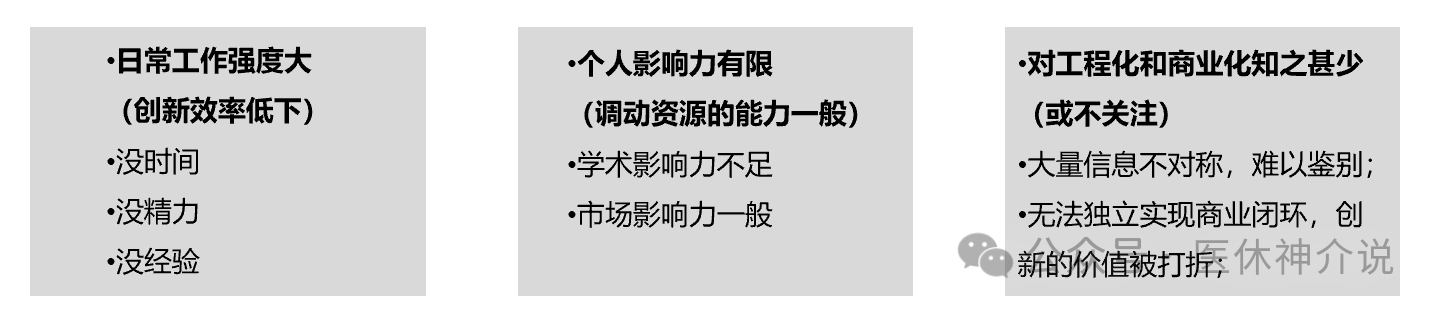

大多数临床医生和临床科研人员因为受自身能力结构限制,加上本职工作任务过重,导致商业化能力和精力都有所缺乏。

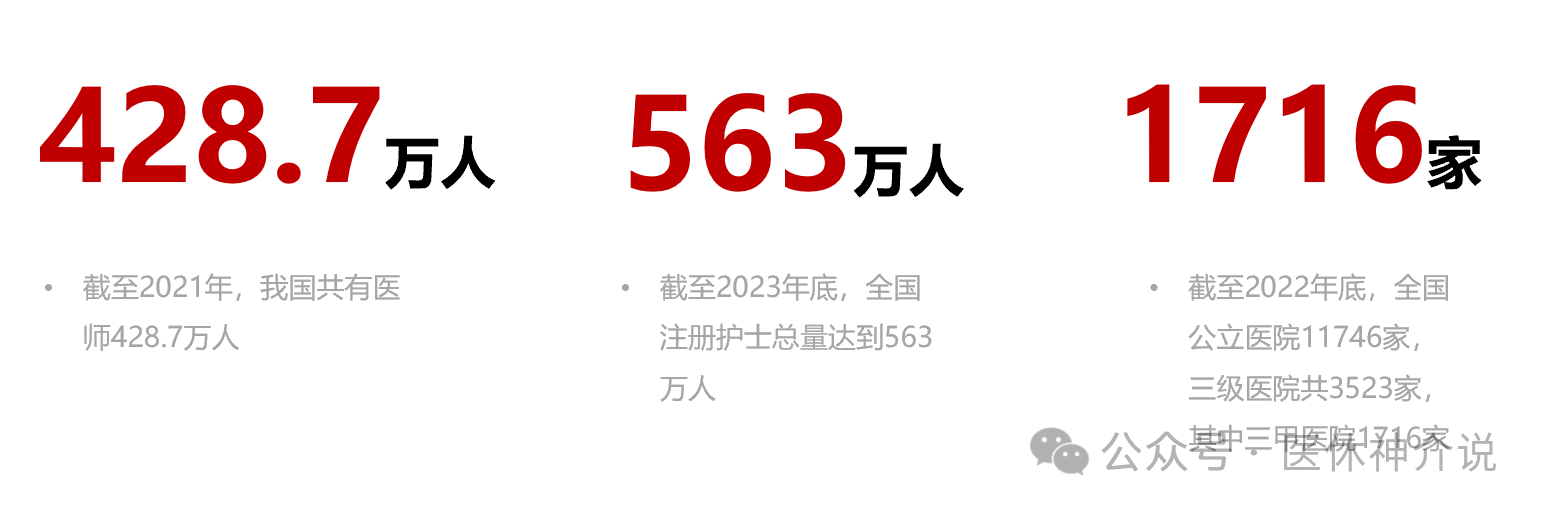

全国医院众多,医护群体超千万,但人均专利数,专利专利量极低。

困惑:我国临床转化效率为何如此低下?

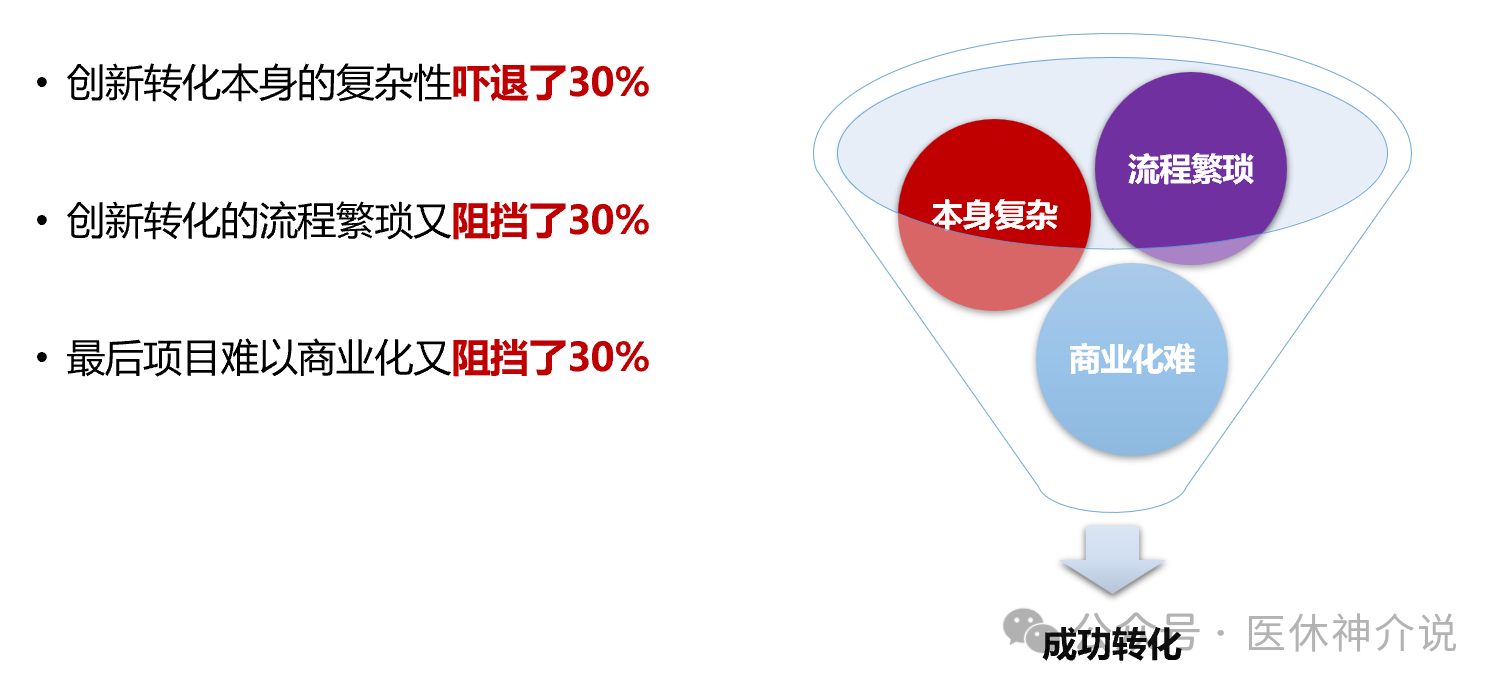

1.医疗器械创新转化难—隐性成本高

2.临床医生创新转化阻碍众多

3.更痛苦的是:临床医生的原创知识产权很难得到保护

•临床医生什么最值钱?→场景化的观察和场景化的需求提炼;

•临床医生什么容易被白嫖?→创意一旦分享出去,就不是你的了;

•你的想法/专利/原型,买了多少钱?→如何定价?如何保护?如何交易?通通不知道。

4.真实世界中的创新转化,对临床医生并不友好

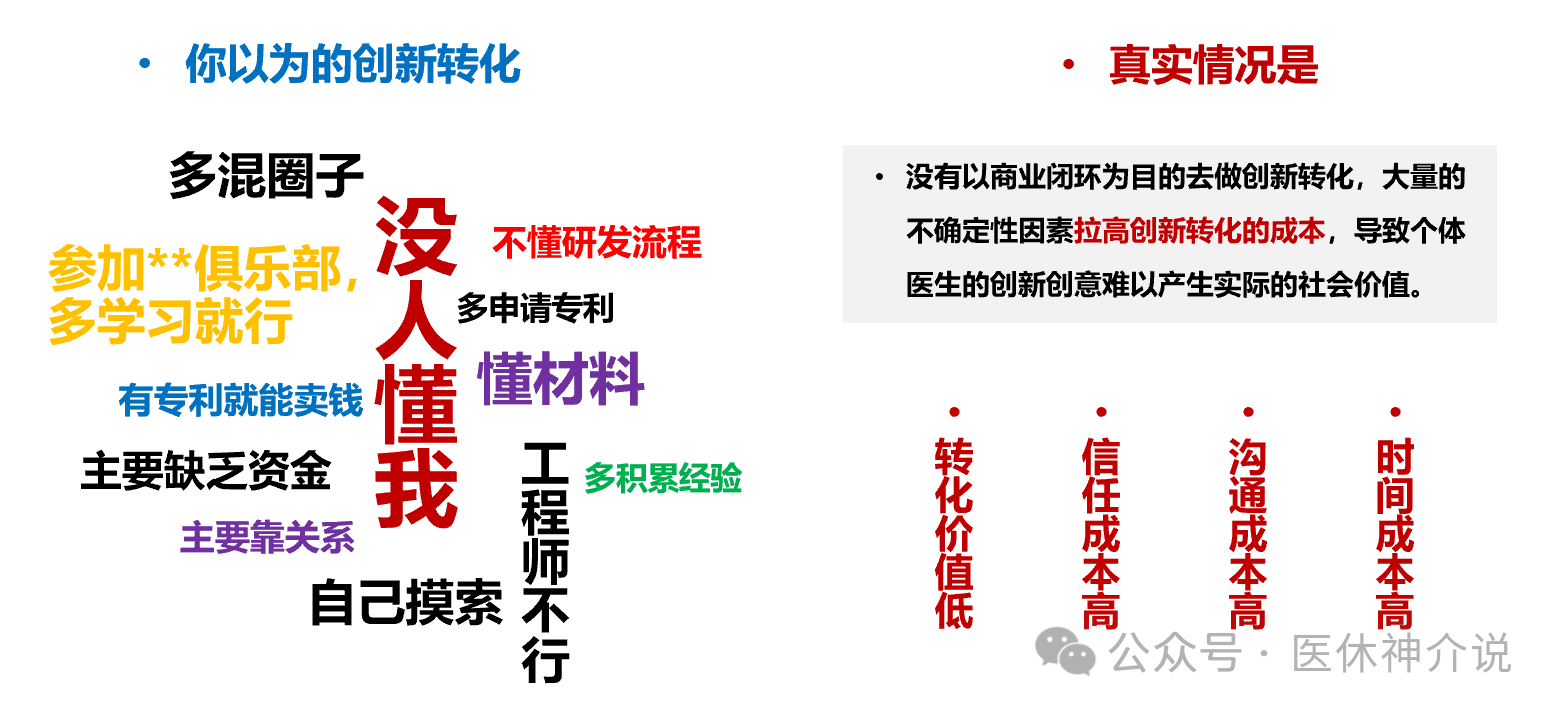

5.最后是创新转化中的角色错位和盲区

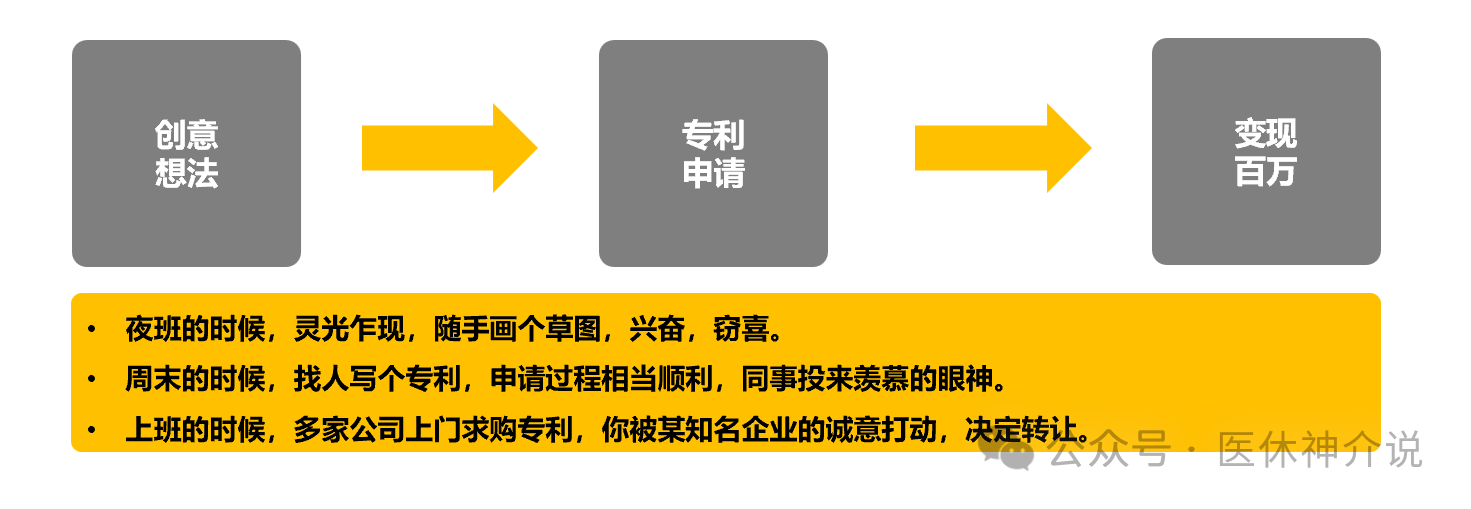

临床医生以为的创新转化过程:

临床医生以为的创新转化过程:

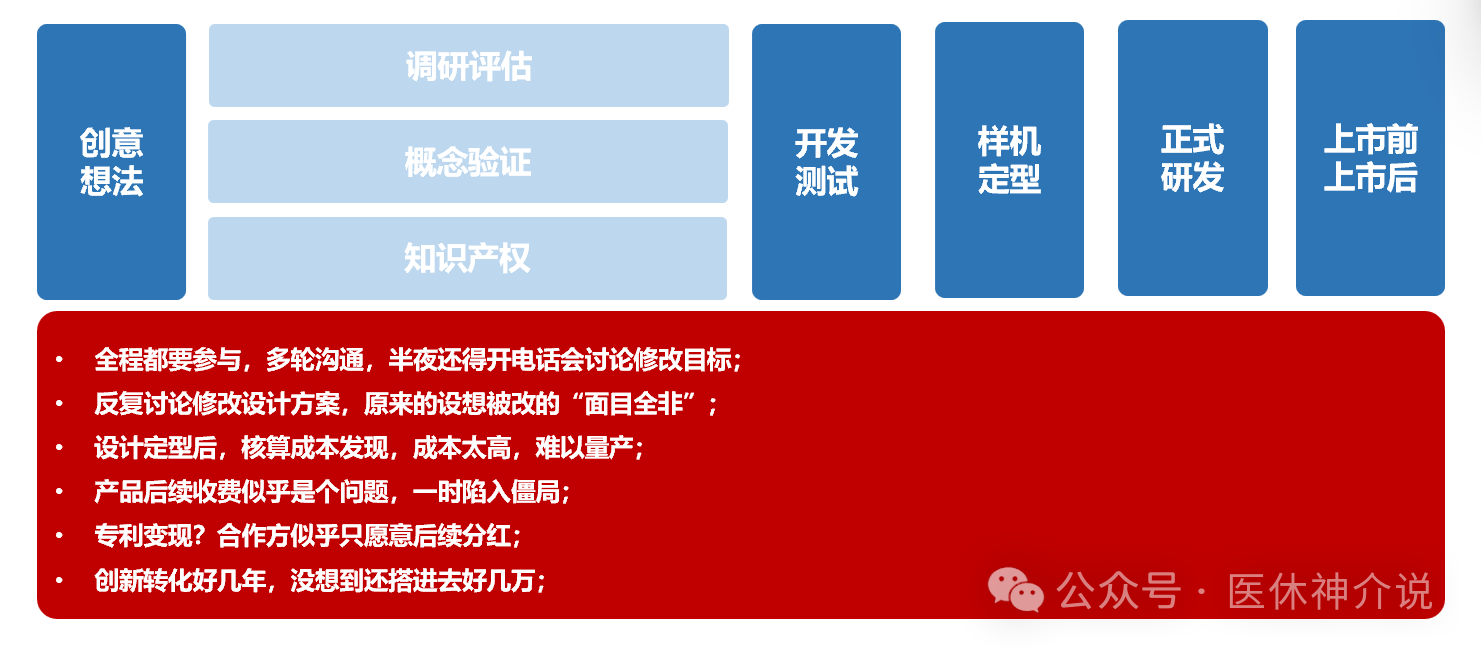

实际情况中的创新转化过程:

过程复杂,权责和分工不明,导致合作的双方/多方都是走一步看一步,各有想法,各自关注自己的利益,从想合作到想白嫖,从“想白嫖”到“相互白嫖...”

从创新转化到创新2.0—基于商业化的“创新”转化

前面讲到的“创新转化”,很多是临床医生发起需求,然后找对应的器械企业,CDMO平台或者大学/医院的概念验证中心来实现。不仅仅是临床医生,国内医疗器械创新转化效率整体不高。

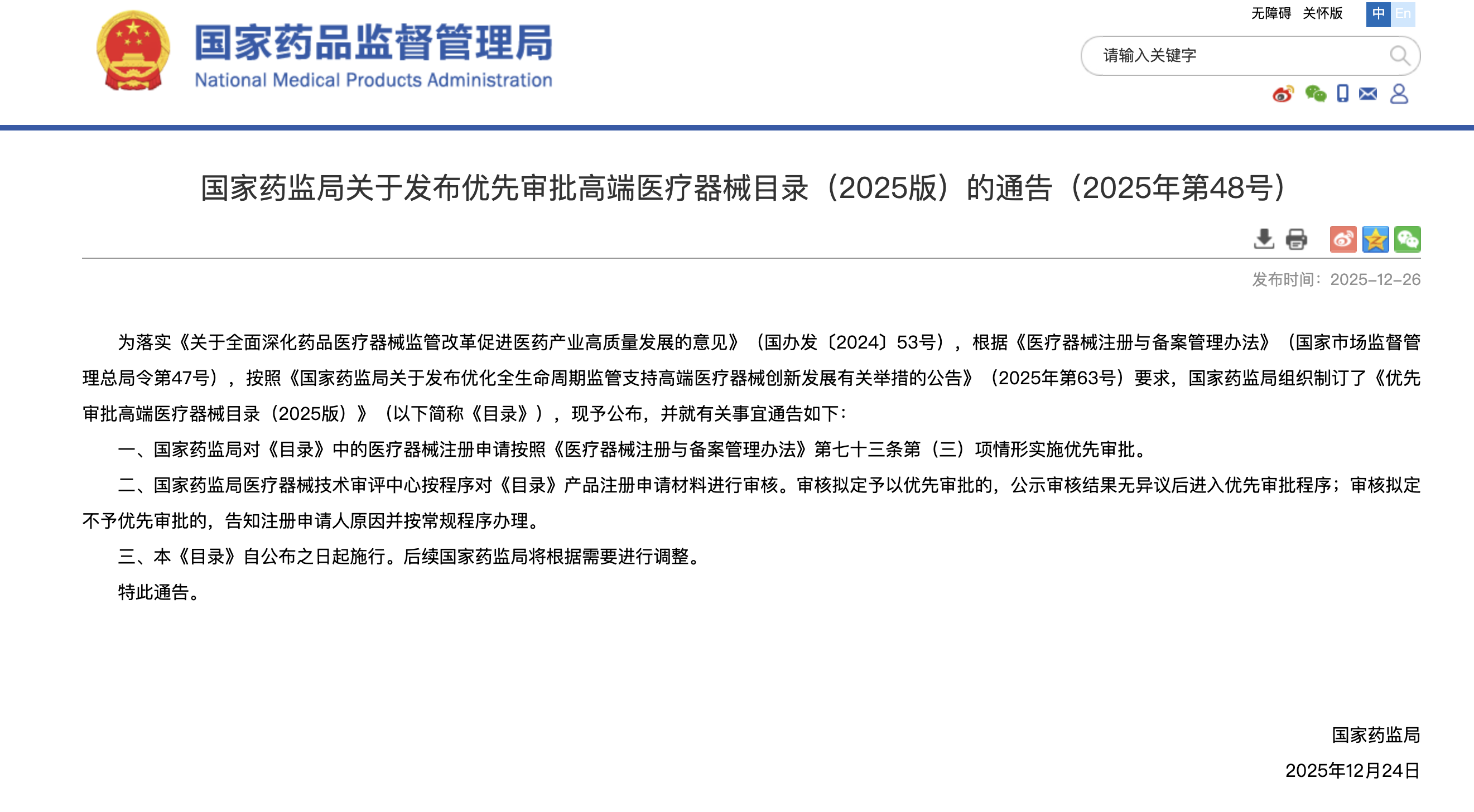

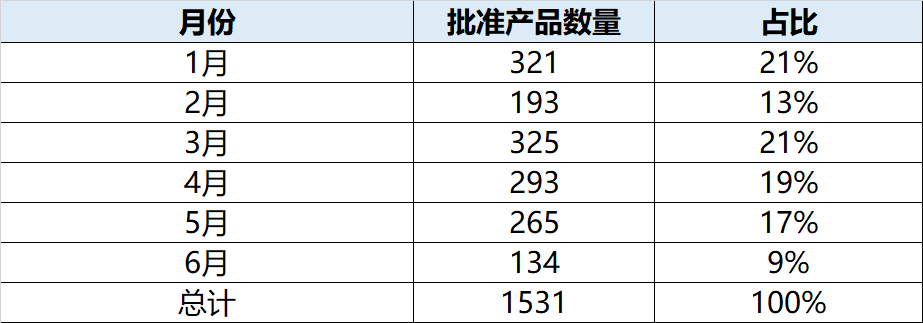

我国医疗器械产业经过前期的积累,在生产企业数量和注册产品数量等方面已经有较大的提升,但科技成果转化率有待提升。

首先,高校科研成果转化率长期徘徊在4%~5%之间。高校是科研活动的密集地,如果取得的研发成果无法实现产业化,那么科研活动就等于没有实际社会效益产出。

其次,医生群体没有真正融入科技成果转化的大潮。医生在医疗器械科技成果转化中具有独特而又重要的地位,他们既是医疗器械产品的使用者,也是医疗器械产品创新的推动者,甚至是技术的研发者。

最后,行业缺乏丰厚的技术创新原始积累,持续发展后继乏力。据统计,我国有2万余家医疗器械生产企业,但是具备长期技术沉淀并掌握自有技术知识产权的企业并不多。技术成果转化难,导致企业缺乏技术研发的积极性,反过来又使可供转化的技术成果数量少而又少,陷入了一个尴尬的循环。

国内医疗器械创新转化的核心问题:没有解决创新转化中的定价机制。

这个定价机制指的是:医生的创新到底值多少钱?工程师产品设计开发的过程值多少钱?这个产品在未来商业化中值多少钱?

值多少线谁来定?不是传统的谁牛逼谁来定,也不是谁有钱谁来定。如果不以终为始地看待这个问题,很难回答定价问题。

什么是创新转化的“以终为始”?创新转化是为了什么?有的人是为了申报奖项,有的人是为了评职称,有的人是为了做背书,有的人是为了...

但如果我们把创新转化的成果给一个统一的社会价值,那就看放在市场上值多少钱?

有人可能会说创新不单单看经济价值,经验积累和方法论的总结也很重要,那这部分的费用应该你自己承担。而谁对不确定性负责(产品开发风险,产品滞销风险,产品运营成本等等),谁就应该享受剩余价值。

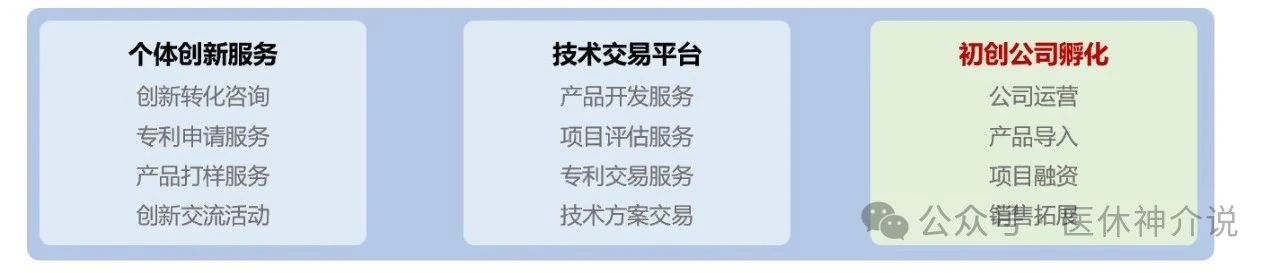

所以国内目前亟需可以打通上下游产业链的医疗器械创新转化平台,而医格创新中心的解决方案是把自己变成一个“技术交易平台”,高效地撮合多方合作,完成从概念到商品的快速转化:不再局限对临床医生的服务,个体可以是器械代理商,临床医生和研发工程师或者是一个行业小白;从转化到交易,不用按部就班的试错,而是可以选择成熟的技术路径快速实现产品商业化;除此之外,医格创新中心还可以帮助初创公司完成从0-1,从1到10的起步。

接下来医格创新的技术交易网站和公众号将很快上线和大家见面,手里有需要交易的技术/方案/项目可以下载表格或者直接扫码填写,我们的工作人员将会和你做初步的对接沟通。

本文2025-07-23 09:29:10发表“行业新闻”栏目。

本文链接:https://www.yixiuqixie.com/article/839.html