康复师的影响力正在被看见,但“无法变现”!

这几年,康复治疗师这个职业,正在悄悄发生一场“结构性失衡”。

白天,你在医院里跑流程、写病历、做治疗,一眼望到头的操作安排;晚上,打开手机,微信、私信、评论区里都是患者或家属在追问:“这个动作我还能练吗?”“出院后还能联系你吗?”“能不能加个微信,我给你红包?”

他们愿意付费,愿意信任你这个人,而不是某个科室。但你却迟迟给不了他们一个正式的“是”。

为什么不敢?因为一旦脱离医院或机构的执业场景,治疗师就几乎没有一个被制度认可的、可以收费的服务路径。

更现实的是,你做的这一切,没有合同、没有凭证、没有保障,连个合理的收入分成都没有。最后换来的,往往只是一句“谢谢,麻烦你了”。

我们最近和几位治疗师聊了聊,他们的原话几乎可以直接写进这篇文章:

“我的患者出院后比在院的时候更信我,但我没有办法继续服务他。”

“不敢收费,也不敢开口,我怕说了算私接单,搞不好举报了还要被科室处分。”

“医院给的绩效分红,连房租都快交不起。”

兼职害怕涉及非法行医,非法康复治疗。

胆小的还在问东问西,胆大的已经干了五年兼职了。

看到别人兼职赚钱眼红,但是自己干又怕被查

怕科室里的其他同事知道在兼职,影响不好。

这不是个别现象,而是一种系统性困境:专业能力在体制内得不到释放,体制外又没有合规的承载空间。

你有业余时间,有临床经验,有患者信任,有内容表达能力……但你被制度困住了。你只能看着主动的患者、汹涌的需求、快速变现的新通道——一一从你手边流走。

01-内容带来的机会正在浮现,但谁来接住它?

尽管现实困住了很多康复师的“业余价值”,但另一个趋势,已经悄然成型:

许多康复师开始有了自己的“粉丝”。

有人在小红书上讲关节活动度的误区,一条视频涨了几千粉;有人在视频号上直播带患者练呼吸操,评论区成了慢阻肺病友交流群;还有人在朋友圈分享自己每天带病人做训练的细节,结果意外吸引了一批老年康复需求的家属关注。

康复师,正在从“被动接诊者”变成“主动表达者”。

他们不再只是医院科室体系里的一颗螺丝钉,而是正在以自己的知识、经验、表达力,重新建立与患者之间的“连接权”。

但问题也随之而来:

这份连接,怎么转化为收入?

很多治疗师卡在了“变现闭环”的最后一步:

有人找你咨询,但你不敢收钱,怕踩红线;

想卖课,但没平台、没视频、没录制能力,也怕课程疗效被质疑;

退而求其次,开始尝试“卖货”变现……

但很快又发现,自己根本没有优势。

你不是专业带货主播,不懂选品、拍摄、转化;你不掌握供应链,价格没有竞争力;最关键的是,你苦心积累的专业口碑,一旦和“低价低质产品”绑定,很可能一夜回到解放前。说到底,那些“粉丝经济”的入口你进得去,但出口你出不来。

这就导致一个悖论:

康复师可以讲出一大堆患者需要的内容,却拿不到属于他们的收入。

不是因为你没能力,而是:

没有一个为康复师设计的合规服务机制;

没有一个能结构化承接粉丝需求的变现通道;

更没有人告诉你:内容=职业路径,不只是副业。

当下的康复师正站在“专业表达”和“自主变现”的交叉口。往前走,没有标准;回头走,不甘心。这不是你的问题,而是整个行业都还没有准备好接住这类“正在觉醒的专业人”。

图片

康复师的粉丝价值,能不能被制度化利用?

02-康如飞的出现,并不是一个巧合。

它背后的逻辑,其实是在回答一个现实又迫切的问题:

康复师的粉丝价值、知识影响力,能不能被制度化承认,并转化为一套可持续的收入体系?

这不是一个“做平台”就能解决的问题,而是用制度边界重构职业路径的尝试。

康如飞的商业设计,它并不依赖“带货”“卖课”这种粗暴模式,而是明确地走了一条“专业+远程+合规”的路线,试图把康复师的内容能力、评估能力、指导能力打包进一个合法、标准、稳定可复用的服务模型中。

简单说,它提供了三样东西:

一是合法性:你不是在“接私单”,而是在平台上开展远程指导服务

康如飞本质上不是医疗机构,也不要求你“上门”“动手”“执业注册”,而是通过平台提供远程服务:功能评估、训练计划制定、视频指导、训练打卡反馈——全程留痕、数据可查。

这意味着:

没有执业资质焦虑;

没有“非法行医”的风险;

没有灰色交易,也没有“科室找你谈话”的问题。

这不是私单,而是知识指导服务,是一种在现行政策下被容许甚至鼓励的新型远程健康管理行为。

来源:国家卫生健康委关于印发“十四五”卫生健康人才发展规划的通知

二是产品力:你不需要“自己做视频”,平台有完整训练库+患者操作体系

康如飞与上海中医药大学康复医学院联合制作了超700条康复训练视频,涵盖PT常规康复四大阶段(卧、坐、站、走),每条视频都拆分为“动作要领+错误示范+正确练习”。

你只需要根据患者情况组合训练内容,平台就能生成一份可视化训练“魔盒”,患者在家跟练,你在线指导反馈。

这让很多有粉丝但“没精力做课”的康复师,第一次能把表达力转化为产品力。

你不再是内容苦力,而是训练方案设计师。

三是变现机制:你带来的每一位患者,平台都帮你记录、分成、结算

康如飞为康复师设计了一个很清晰的收入模型:

1、患者通过你绑定的二维码注册,自动归属你名下;

2、你发放训练计划、远程沟通,患者购买训练套餐后,平台按比例结算给你一整年的报酬;

3、没有中间商、没有议价扯皮、没有试探和“不好意思”。

你只需要把在医院里“做了也没人看见”的专业能力,用一套清晰路径变现——而且是长期的、可累计的。

更重要的是,对于那些刚刚开始做内容的治疗师,平台还会提供选题指导、视频模板、挂载机制,手把手帮你从0走到1。这不是在“拉你一起卖课”,而是在还原你作为康复师的职业价值,并帮你把这份价值收入化、品牌化、长期化。

要说这套机制是不是完美?还远远谈不上。但在当前的制度缝隙中,它至少提供了一个现实的选项——让你不用离职,不用转行,也不用偷偷干,就能建立一份属于自己的专业副业。

不是粉丝经济,也不是KOL养成,而是——你能不能在“医院之外”,被患者持续需要。

03-能不能靠专业吃饭,决定于你愿不愿意走出“这一步”

康复师这个职业,有个很吊诡的地方:

你掌握着大量患者恢复生活的关键技术,却被系统性地困在“配合医生”“执行方案”“服从排班”的逻辑里。

你每天都在输出专业,但这份专业没有你说了算;你为患者提供了关键帮助,却很少有人把这笔“账”算在你头上;你想表达,但话语权和平台不在你手上;你想挣点副业的钱,却总要先过“单位”那一关。长期如此,很多治疗师习惯了“只在科室思考职业的边界,思考完后想了想,我还是继续搬大腿吧”。

他们的理由是:

“我不是医生,不能开处方,做内容也没人信我。”

“我下了班只想躺平,哪有时间做账号。”

“我怕领导知道我在外面接触患者,算违规。”

“我不是营销型人才,也不懂流量。”

但问题是——现在的患者,已经不是只听“医生安排”的那个年代了。

他们刷小红书、看视频号、进社群问病,主动搜索、主动判断、主动选择。

而你呢?还在等绩效表格里多分一点“治疗量”?康复师不是不能靠专业吃饭,而是你愿不愿意把专业从封闭的值班室里拿出来,在一个更大的空间里重新定义它的价值。

康如飞的意义,不是“给你一个副业平台”。它的核心逻辑是:

把你与患者之间本该存在、但在制度中被掐断的关系,重新接上。

这不是取代医院,而是延伸医院无法承担的那一段康复链条。不是打破规章,而是在规章缝隙中建起一个更合理的职业通道。不是让你变成KOL,而是让你做回那个本来就该被认可的专业陪伴者。如果你已经有粉丝、有内容能力、有患者信任,那你欠的也许只是一套合规的变现结构。如果你刚刚想做,想试试内容表达和远程服务,那你欠的也许只是一点起步的扶持和引路。

本文2025-09-21 13:02:10发表“行业新闻”栏目。

本文链接:https://www.yixiuqixie.com/article/843.html

阅读排行

- 涉事1.5亿,多家医院重大违规被罚,门诊暂停!看完评论区又让我涨了不少见识

- 国家药监局关于暂停进口、经营和使用韩国杰希思医疗公司Nd:YAG激光治疗仪的公告

- 加速注射笔产能布局,英捷信医疗顺利完成数千万元A轮融资

- 雅培心脏电生理整体解决方案,助力安全高效精准的房颤消融治疗

- “日本最佳医院”的康复医学科,有什么不同?

- 内窥镜智能检测系统:精准高效,贝林视界引领医疗内镜检测新纪元

- 侵入式脑机接口,要量产了??

- AI读片时代,卒中影像标注如何做到精准?最新专家共识揭秘

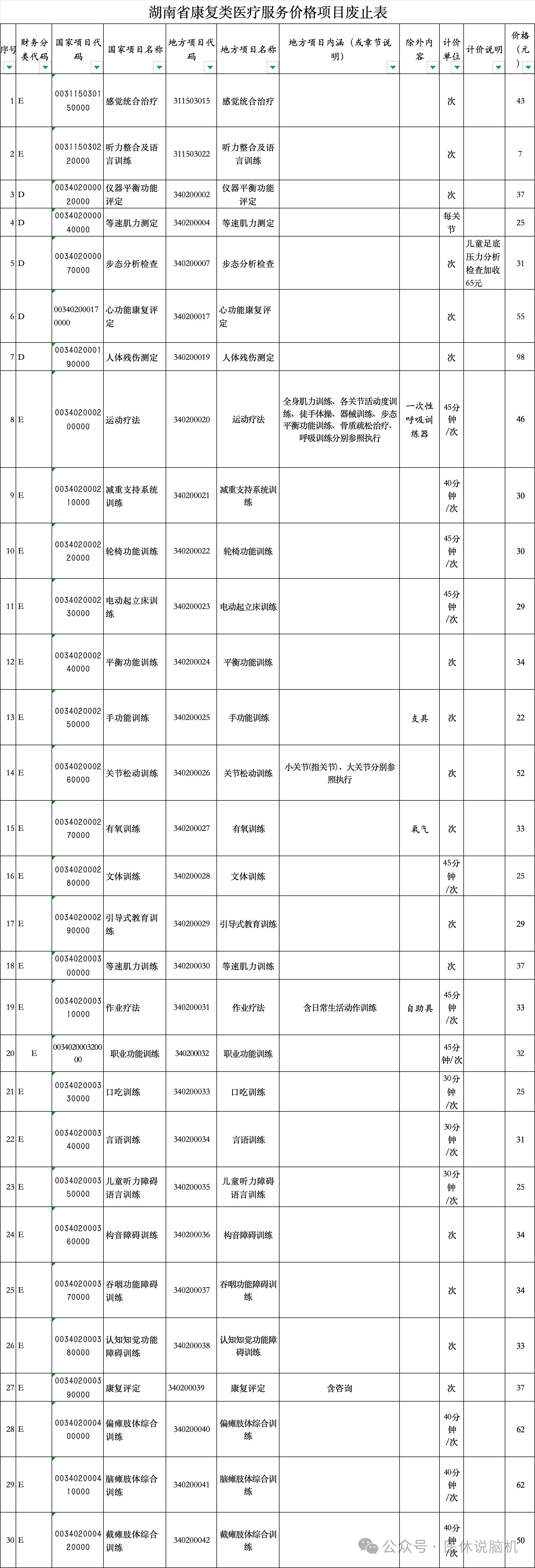

- 贵州、宁夏明确脑机接口医疗服务价格!截止目前全国已有21个省份可以收费

- 产业观点|伏云发教授:警惕脑机接口“三乱象”!定义被模糊、范畴被泛化、能力被夸大