对话左右脑医疗钱云:脑机接口的未来,不在论文,在病房里

“在真正的临床世界里,侵入式和非侵入式并不是非要二选一,而是分层协同。”

十几年前,神经科学界流传着一句话:“我们对宇宙的了解,比对大脑的了解更多。”

这句话在今天依然没过时。即便我们已经能看到黑洞、测量引力波、模拟宇宙演化,但人类对“意识为什么发生”“记忆如何存储”“康复怎么在大脑里被重塑”这些问题,依旧没有标准答案。

然而,一条曾被认为“还要几十年”的道路,比想象中更早打开了。不是通过开颅植入电极、不是硅谷那些充满科幻感的发布会,而是在更多人意想不到的地方——国内的神经内科、重症病房、康复科。

近两年,一种技术比资本市场的故事更安静,却比任何概念更靠近病人:非侵入式脑机接口(Non-invasive BCI)。

它没有金属电极,也不需要手术,它的“入口”只是 EEG、电刺激、脑网络模型;它没有“读心术”的神话,却能实实在在回答一些医生追问了十几年的临床问题:

卒中第一周,能不能判断接下来三个月会不会偏瘫?

大脑受到刺激后,网络到底发生了什么?

能不能把康复效果从“三个月”变成“一周”?

这些问题以前只能靠经验、猜测和“等时间证明”。现在,它们被一台设备、一段脑网络指标、一次功能重塑训练,推开了一个缝隙。

如果说侵入式脑机接口像是未来十年的“旗舰”,那非侵入式脑机接口,更像是已经提前抵达病房的“基础设施”: 护士能操作,病人的反应能当场看到,医院可以每天用。

和很多“高技术”不一样,它的故事不是从硅谷、不是从科研论文,而是从中国医院的临床需求里长出来的——尤其是意识障碍、认知障碍和卒中后偏瘫这三类人群。

而在这些故事里,一个名字频繁出现:左右脑医疗。

如果你问今天国内哪家公司把“非侵入式脑机接口”真正做进了病房、做到了“护士培训半小时就能上机”,他们大概是最典型的一个。

在中国,敢在创业初期坚持“临床验证优先”“不做花哨玩法”的人其实不多。更少有人会在一开始就把方向定在这些“难、慢、重”的病种——这些地方的成功极难被看见,但每一个小小的改善,都是真正改变一个家庭的命运。

在脑机接口这样一条需要极长耐心的道路上,被误解、被轻看、被质疑,往往是代价最轻的部分。真正的代价,是看见那么多还来不及被救的人,依然选择继续往前走。

把“实验室技术”做成病房里的“傻瓜式工具”

医休器械: 很多业内朋友知道左右脑,是因为你们在“非侵入式运动想象BCI”上的落地。但你今天讲的,其实是一整套“脑机接口病房整体解决方案”。能不能先从这个整体框架讲起?

钱云:其实如果只盯着“脑机接口设备”这四个字,很多东西讲不清楚。我们过去八年想明白的一件事是:脑机接口在病房里应该放在哪个位置、怎么用。

大概分三步。

第一步是“看清楚大脑现在在干什么”。我们先做脑网络检测,搞清楚这个病人属于哪一类:是植物状态,还是微意识状态?是阿尔茨海默病的哪一个阶段?能不能早期发现?卒中之后,未来一两个月会不会留下严重偏瘫?包括听觉、视觉、默认网络、凸显网络、注意网络这些,都能通过脑电模型看得比较清楚。说白了,就是先把患者的“脑功能底子”搞明白,这样后面的治疗才不会瞎做。

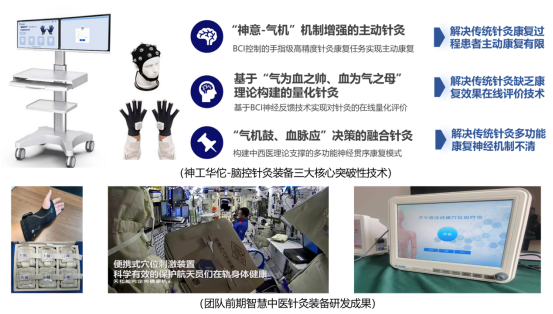

第二步是“调一调”。比如经颅磁、经颅电这些东西,过去都是盲打,现在我们是带着脑电做,能实时看到刺激前后脑网络的变化。这个做法的好处是:适不适合刺激,看得见;刺完有没有反应,也看得见;怎么调参数,不靠猜。

第三步才是“真正做脑机接口训练”。卧床阶段,我们用虚拟现实 + 运动想象做早期重塑;能动一动的时候,就把脑机接口和外骨骼、功能电刺激结合起来,让大脑和外周形成一个闭环;有时候再配合一下脑刺激,先把大脑“点亮”,训练效果会提高很多。

所以,我们一直强调的是:脑机接口不是一台机器,是一整套流程。诊断、调控、训练,这三个环节缺一不可。真正能落地的脑机接口,必须是能在病房里完整跑通这三步的。

ABCD模型、早筛AD、卒中风险预测

医休器械:你多次提到“脑网络检测”是最上游的一层。对很多康复科和神经科医生来说,这块还是比较新的。你们现在在临床上,具体做了哪些事情?

钱云:脑网络这一块,其实就是把大脑的“真实状态”先摸清楚。以前这些技术都只能在实验室搞——采一次脑电要好几个小时,数据要博士生慢慢处理,所以根本走不到临床去。

我们过去几年做的事情,说得简单点,就是把这些复杂的脑电、脑网络分析,变成病房里“几分钟一键出报告”的东西。

主要有四类。

1、意识障碍的分型——ABCD 模型

最典型的就是区分:到底是真植物状态(无反应觉醒综合征)?还是微意识状态?

这俩差别特别大。植物状态的话,很多治疗手段可能都不太有效;但如果是微意识状态,哪怕看起来像植物人,其实有机会通过手术、经颅磁/经颅电这些方法促醒。过去在实验室做一次检测要折腾半天,我们把它做成全自动的:采集 5 分钟、系统自己出来报告、医生不用算数据。

现在全国做意识障碍促醒、排在前30的医院,大概有六成在用我们这套系统。促醒率也从之前的不到 20%,现在普遍能做到 60% 往上。

2、阿尔茨海默病的早期识别

阿尔兹海默病的规律是:你越早发现,就越有可能逆转;你一旦拖到中期,基本就没药可治了。国外专家在 2021 年就推荐把电生理用于早筛。我们把这套流程压缩成 3–5 分钟采集、自动出报告,然后在国内做了比较系统的落地,现在在中国做 AD 早筛的专家,很少有不知道这套东西的。

3、卒中后运动/认知障碍:能不能第一周就判断“未来会不会偏瘫”?

这块跟康复科关系最大。中国有 1,500 万卒中后遗症患者,每年新增 300 万,其中有 200 万会留下认知或运动障碍。临床上最想知道的问题,就是:

“病人现在抢救过来了,那接下来几个月会不会偏瘫? 要不要早点做更强的康复?”

我们就是用电生理指标帮医生把风险“亮灯”:绿灯代表问题不大,红色就是表示大概率会出现严重运动障碍,要尽早介入脑机接口训练。简单吧。

这些报告系统会自动生成,医生不用写代码、不用分析波形。

我们已经在多家三甲医院做了上百例早期干预,早介入 BCI 后,恢复速度快得超出很多主任的经验判断。

4、脑电微状态和多脑网络

这个是现在国外做神经科学很火的一块。听觉、视觉、默认、凸显、注意这些网络,通过脑电其实都能看出来。

以前这些都是论文里的东西,我们现在把它做成 3–5 分钟检测、自动报告 的临床工具,主要用于意识障碍和认知障碍的评估。

以前这些东西都是“实验室能玩、临床用不了”。我们就是把这一整套体系变成:

护士培训半小时就能独立用,医生能在病房天天用的工具。本质上,就是把高门槛的东西“临床化”,让它真正为病人服务。

把TMS/tES从“科研手段”变成“临床工兵”

医休器械:有了网络检测之后,你们的第二层是“非侵入式脑刺激 + 脑电监测”。你们和传统的TMS中心、经颅磁/电治疗有什么不一样?

钱云:最关键的差别有两点:“带脑电的NIBS”,从盲打变成有导航、有反馈 传统的经颅磁、经颅电,更多是凭经验,按照文献推荐参数去做。

我们的做法是:一律在脑电监测下进行。治疗前,用脑网络检测确定靶点和脑功能状态; 治疗中,用脑电实时看大脑对刺激的反应——比如TMS-EEG里的TEP、TIO、PCI、ERSP、PLF等指标;

治疗后,再用同一套电生理指标观察变化。

这样医生就能回答三个问题: 这个人适合不适合做NIBS? 这一次治疗有没有效果? 需要如何调整参数? 把复杂协议变成自动化流程 国外相关技术的专家共识其实很多,但绝大多数都停留在实验室阶段。

真实问题是:做一次检测要4–5小时; 分析一套数据可能要博士生花好几天; 这样的流程,永远只能停在论文层面。

我们做的是:把这些复杂协议“压缩打包”成临床可运行的自动化系统。 护士或技师经过简单培训,就能在病房或治疗室完成操作,医生拿到的,是结构化、可以对比的脑网络报告。

BCI:只有“主动范式”,才真正重塑功能

医休器械: 很多厂商进入这个领域后,容易一头扎进“P300”“SSVEP”等对用户门槛低的范式。你今天在讲的时候,用词很直接:“这些在严肃医疗里的作用非常有限。” 你为什么这么判断?

钱云:其实这里有个特别容易被误解的点:什么叫“脑机接口能用”?

很多厂商觉得“能让病人动一下光标”“能让系统识别出指令”就是能用了。

但在我们严肃医疗里,这远远不够。

像 P300、SSVEP 这些被动范式,确实特别好做——上手快、不用想太多、脑机准确率很容易做得很高。

如果只是为了“玩得起来”,这些范式当然够了。

医休器械:有什么区别呢?

区别是:它们重塑不了大脑。大脑网络不会因为你“看了一下闪烁的字母”而发生实质性的功能变化。

我们面对的患者,是意识障碍、认知障碍、卒中后偏瘫这些人群。这些人真正需要的是:你的训练能不能让大脑重新工作?能不能把受损的网络重新拉起来?

这时候,被动范式就明显不够了。真正对“功能重塑”有效的,是主动范式——尤其是运动想象。

医休器械:为什么你们这么坚持运动想象的路线?

因为它是主动的。病人在想象某个动作的时候,大脑里要调动很多皮层区域,会形成一个完整的功能网络。这个网络本身就是康复要重塑的对象。

我们这几年一直在把运动想象做得更稳、更可控:

一个病区四十个偏瘫患者,三十五个以上一上机就能用;

不需要长时间训练,两三分钟就能建立控制;

整个过程是透明的,医生能看到:想象有没有成功?触发信号什么时候出现?模型到底怎么判断的?

还记得上次去某医院的时候,界面一放出来,主任直接说:“这跟国外经典文献里讲的一模一样。”去年九月到现在,大概两三百家三甲医院是主动来找我们要这个系统的。

除了运动想象,我们还在做更前沿的一条:脑电微状态、脑网络作为触发条件的脑机接口。它的好处就是可以因病而异,比如:阿尔茨海默病有它自己的网络特征;卒中后偏瘫、卒中后认知障碍,又是另一类网络;多动症、孤独症、抑郁症,都有不同的网络问题。

我们就可以针对这些网络去做训练,让 BCI真正参与到网络重塑里面,而不是简单让你“注意一下”“看到一个闪烁的灯”。很多国外实验室还停在论文阶段,我们这已经做成临床系统、在多中心用起来了。

如果你的目标是“让患者真的恢复功能”,而不是“让设备跑起来”,那你绕不过主动范式——尤其是运动想象和脑网络级训练。被动范式做的是“读出”, 主动范式做的是“改变”。 两者不是一个层级的。

非侵入式和侵入式不是对立,而是“相互辅佐,互相成就“。

医休器械: 你在讲到侵入式的时候说了一句很重的话:“如果一个病人连非侵入式BCI都用不好,侵入式BCI手术几乎注定失败。”你怎么理解非侵入式与侵入式的关系?

钱云:我的看法很简单,但可能和资本市场喜欢的叙事不太一样。

医休器械:有什么不同?

钱云:如果是极重度瘫痪、长期完全不能动、需要非常高带宽的,那侵入式确实是唯一的路。你要精准、要稳定、要闭环,那你只能把电极放进去。

但绝大多数临床上的患者——意识障碍、认知障碍、卒中后的偏瘫、帕金森病这类——其实更适合先用非侵入式来做诊断、做干预、做管理。

你让这些人一上来就谈侵入式?不现实,也没必要。

我经常跟医生说一句话:“做侵入式之前,先看看他能不能把非侵入式用好。”如果一个患者连非侵入式都没办法建立稳定控制——你让他上侵入式,电极植进去,效果也不会太理想。

相反,如果他能把非侵入式用得很好,那他做侵入式的大概率会成功。

所以未来侵入式的“适应证筛查”,非侵入式一定是必选项。

医休器械:如果是这么看的话,非侵入的市场太大了。

钱云:中国有多少1500 万卒中患者。每年新增 300 万。加上阿尔茨海默病、帕金森病、意识障碍,规模更是海量。

这一类患者,不可能全部靠侵入式。就像高速公路一样:侵入式是收费最高的那一条专线,非侵入式是覆盖全国的公路网

脑网络检测 + 非侵入式脑刺激 + 非侵入式BCI就是那条“公路网”,能让最大的人群受益。

所以我一直强调两者是分层互补,而不是谁替代谁。你不能说“非侵入式弱所以要被替代”,也不能说“侵入式强所以别的都没价值”。 在临床上,真正有价值的永远是:让每一个患者找到最适合他的那条路径。

家用BCI的边界与机会

医休器械: 从你刚才讲的路径看,病人从急性期、恢复期到出院,其实很自然会遇到一个问题:出院之后怎么办? 家用场景你们怎么看?

钱云:我认为家用是必然的,而且从技术角度看,没有太大障碍。我们现在已经做了几类可量产的家用设备,主要面向:

卒中后在恢复期、已经出院但功能还未完全恢复的患者;

阿尔茨海默病、帕金森病患者的长期认知训练与状态管理;

儿童孤独症、多动症等需要长期康复的群体;

以及部分抑郁症患者的家用神经调节与训练。

我们设想的价格区间是:一次性购买大概 ¥15,000–30,000;或者采用租赁模式,比如每天 ¥50 左右,让更多家庭承担得起。

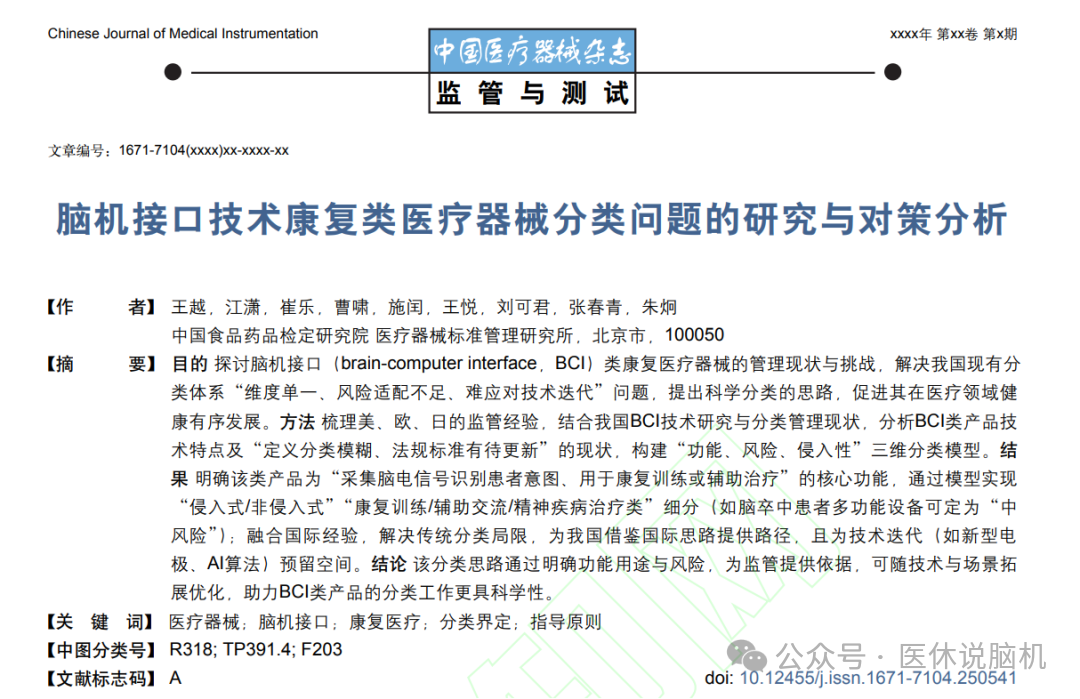

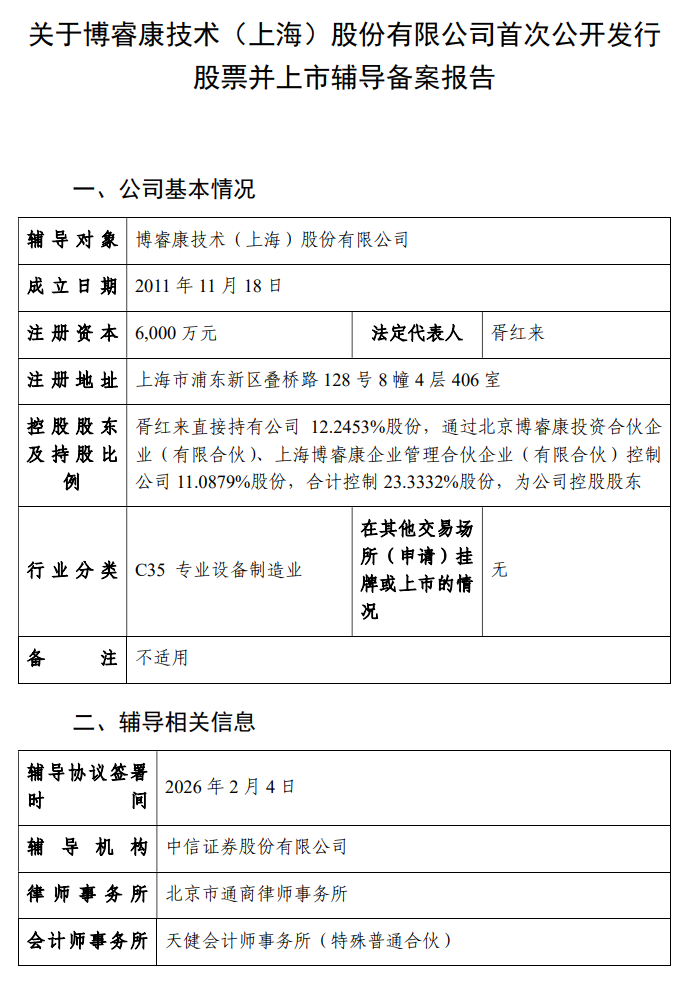

目前主要卡在两个实际问题:监管与发证节奏,脑机接口属于新兴领域,发证节奏相对保守;我们在技术上是“ready”的,但要尊重监管节奏,一步步来。

而且我们公司现在整体不到 30 人,大部分是研发和临床应用人员;目前我们正在组建销售团队,也在和一些有家用医疗经验的企业洽谈合作;

我们开放 OEM、联合品牌、联合运营等多种模式,只要是能尽快把设备送到真正有需要的家庭手里,我们都欢迎合作。

对很多病种来说,家用BCI不是“锦上添花”,而是真正意义上的“康复不断线”。

医休器械: 最后一个稍微轻松一点的问题。现在很多人对“BCI+游戏”“BCI+娱乐”很感兴趣,你怎么看这个方向?

钱云:我的看法可能会比较“扫兴”—— 我不反对用游戏化交互去帮助有疾病的儿童和患者,但我非常谨慎地看待“健康人长期用脑机接口玩游戏”这件事。原因有几个:

1、对特定人群,游戏化是很好的工具

学习困难、注意力缺陷、多动症儿童;

孤独症儿童;

部分认知障碍、抑郁症患者。

对这些人群,用带有游戏化元素的BCI做训练,是有价值的。孩子更愿意参与,训练的依从性会更好。

2、但对健康人来说,“成瘾风险”是真实存在的

游戏本身已经是一种高强度多巴胺刺激;

如果再叠加脑机接口,直接作用于大脑活动模式,很容易形成更强的依赖;

从成瘾机制看,这跟一些物质依赖在神经层面没有本质区别。

所以我个人是比较反感“给健康人做BCI游戏产品”的。

在我看来,这些工具的定位应该是“医疗器械”,哪怕是家用,也是“医疗用途的家用产品”,而不是泛娱乐消费品。

更大的价值还是在医疗端与家用治疗端。学习困难、孤独症、抑郁症患者,很多时候药物的副作用和成瘾性很难避免;

如果有一套成熟的家用BCI + 脑网络训练方案,可以部分替代药物,或者明显减少剂量,这是很有意义的事情。

因此,我更愿意把资源和注意力,放在严肃医疗 + 家用治疗上,而不是单纯的游戏娱乐。

真正的临床设备,一定是在病房里天天用的

医休器械: 现场也有人问到:“左右脑现在有没有地区代理?怎么合作、推广这些技术?” 你们现在的策略是什么?

钱云:目前我们没有设置传统意义上的全国代理体系。这两年我们更多是在做一件事:

先在全国大概 100 家三甲医院建立“样板点”,让设备真正进入科室和病房。

我经常跟同行和合作伙伴说一句话:“如果一台机器在病房里天天都在用,那它一定是好机器;如果只出现在论文里、见不到在病房日常使用,那它可能只是科研仪器,而不是临床仪器。”

我们公司做的不是“科研秀肌肉”的生意,而是真正想让这些新技术走出实验室,进入临床:操作必须足够傻瓜化:护士培训半小时到一小时能独立使用;报告必须自动化、结构化、可解释;指标必须能指导诊断与治疗决策,不是为了“好看”。

在此基础上,我们当然欢迎更多合作:省级、区域级的技术合作与推广;家用产品的OEM与渠道合作;以及与康复机构、养老机构,围绕卒中/痴呆/帕金森/儿童神经发育障碍等方向做“整套方案”的联合落地。

结尾:有些人认为脑机接口的难在信号、算法、硬件。而在钱云眼里,最难的是另外一件事:把复杂的技术,变成不需要博士也能用的东西。

这不是“降维”,而是最高级的工程能力。更是最高级的医学能力。

真正的技术革命,从来不是造一个很厉害的设备,而是让设备“脱离工程师”,进入普通病房。

只有当最普通的护士、治疗师、社区医生都能用,技术才算真正落地。

这种把“前沿技术”变成“基础设施”的能力,正是一个行业最终能走远的决定性力量。而这,也恰恰是中国脑机接口行业最缺的那一块。

@图文来源自2025年11月12日医休器械第一期脑机接口线上沙龙,本文系医休器械团队与南京左右脑团队根据直播访谈进行二次校对排版整理。

需要直播回放,请联系康复哥申请。

来源:医休器械-医休NNR

本文2025-11-14 13:42:07发表“医休观点”栏目。

本文链接:https://www.yixiuqixie.com/article/862.html

阅读排行

- 建议收藏 | 各省市康复类病种医保支付试点工作方案整理汇总(下)

- 涉事1.5亿,多家医院重大违规被罚,门诊暂停!看完评论区又让我涨了不少见识

- 国家药监局关于暂停进口、经营和使用韩国杰希思医疗公司Nd:YAG激光治疗仪的公告

- 加速注射笔产能布局,英捷信医疗顺利完成数千万元A轮融资

- 雅培心脏电生理整体解决方案,助力安全高效精准的房颤消融治疗

- 内窥镜智能检测系统:精准高效,贝林视界引领医疗内镜检测新纪元

- 侵入式脑机接口,要量产了??

- AI读片时代,卒中影像标注如何做到精准?最新专家共识揭秘

- 快马加鞭 | 海南、新疆、青海三地医保局为脑机接口项目定价!

- 贵州、宁夏明确脑机接口医疗服务价格!截止目前全国已有21个省份可以收费