CMEF医疗展上,你看见的VS你没看见的康复医疗

来源:医休器械平台旗下公众号-医休NNR

作者:康复哥

大家好,我是康复哥。

近期和老板相约,连着逛了几场展会,包括刚结束的CMEF,于是借着这个话题,今天晚上放弃了出去KTV进修的机会,坐在家里的电脑前码点这几天参观展会后的观后感。

我们今天换个视角,聊聊:你在展上看到的VS你在展上看不到的康复医疗。

*CMEF展厅现场,来自大会照片

这篇推文不是在吐槽,也不是在diss谁,只是把我们最近看到的行业现状与大家做个分享,我们还是一如既往的做个康复产业的“观察者”。

开头先问大家个问题:今年参加展会,你的收获相比去年如何?欢迎在评论区留下回答。

1、你看见的:华丽的展台,热情的推销

相信大家走进康复展主会场,第一眼就能看到各厂家都在极力展示自己的最好一面,展台光鲜亮丽,产品琳琅满目,宣传物料齐全,笑容满面的销售人员,不遗余力地介绍最新的技术和产品,展台前熙熙攘攘,好不热闹。

背后的你没看到:销量下滑、需求萎缩,企业焦虑暗潮涌动

从今年年初开始,医疗行业整体进入明显的“降温期”,康复产业更是处于风口浪尖之上:

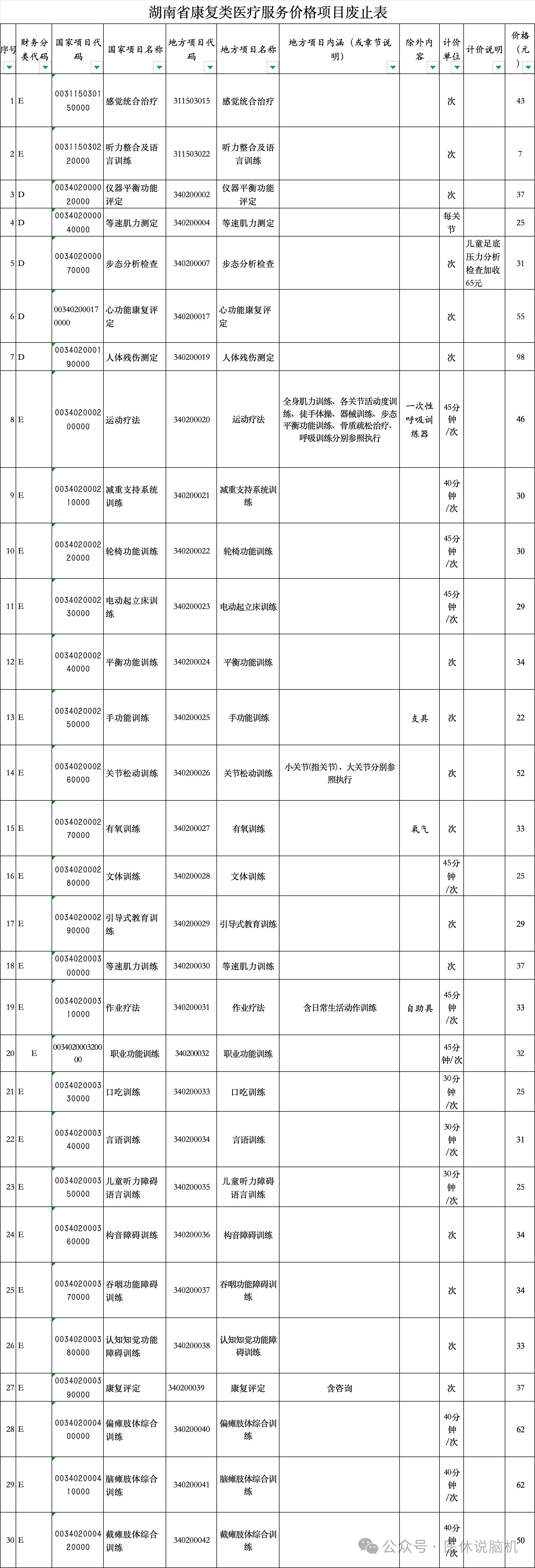

一方面,医保控费和DRG支付改革持续深入,大批医疗机构不得不缩减开支、压缩运营成本;另一方面,各种集采模式不断落地执行,对康复耗材、设备的价格体系带来了巨大冲击。终端医院缩减设备采购、延迟付款现象日趋严重,企业账期一再延长,资金链风险剧增。

在这种内忧外困的局面下,不少康复器械厂家去年业绩惨淡甚至腰斩,很多企业即使到展会上来了,内心其实也没什么底气。他们参加展会的目的或许已经从当初的“现场成交、现场签单”转变成了“刷存在感,都不敢再抱有太大的期望了。

有位老板跟康复哥说到,去年还能有很多客户带着清单来找设备,今年基本都是来看看的,甚至有些连微信都不愿意加了,不知道是同类产品过多,已经不需要新厂家了,还是同行过来“刺探军情”。

参展的老板们嘴上说着市场“还可以再等等看”,心里却比谁都清楚:“现在再拼的是耐力与内功”。但耐力、内功需要时间、资金与企业长期经营的积累,不是一两场展会、一两次现场交流就可以改变的现实。

因此,你看到的热闹、欢笑与光鲜,仅仅是行业困境表面的那层伪装。真正的市场现状,是日益萎缩的订单和利润空间不断被压缩后的焦虑、迷茫甚至绝望。康复行业真正的从业者或许都在心里问:“2025年,我们还能继续扛下去吗?”

这,才是当下康复产业最真实、也最深刻的隐忧与痛点。

2、你看见的:丰富的产品线,琳琅满目的设备

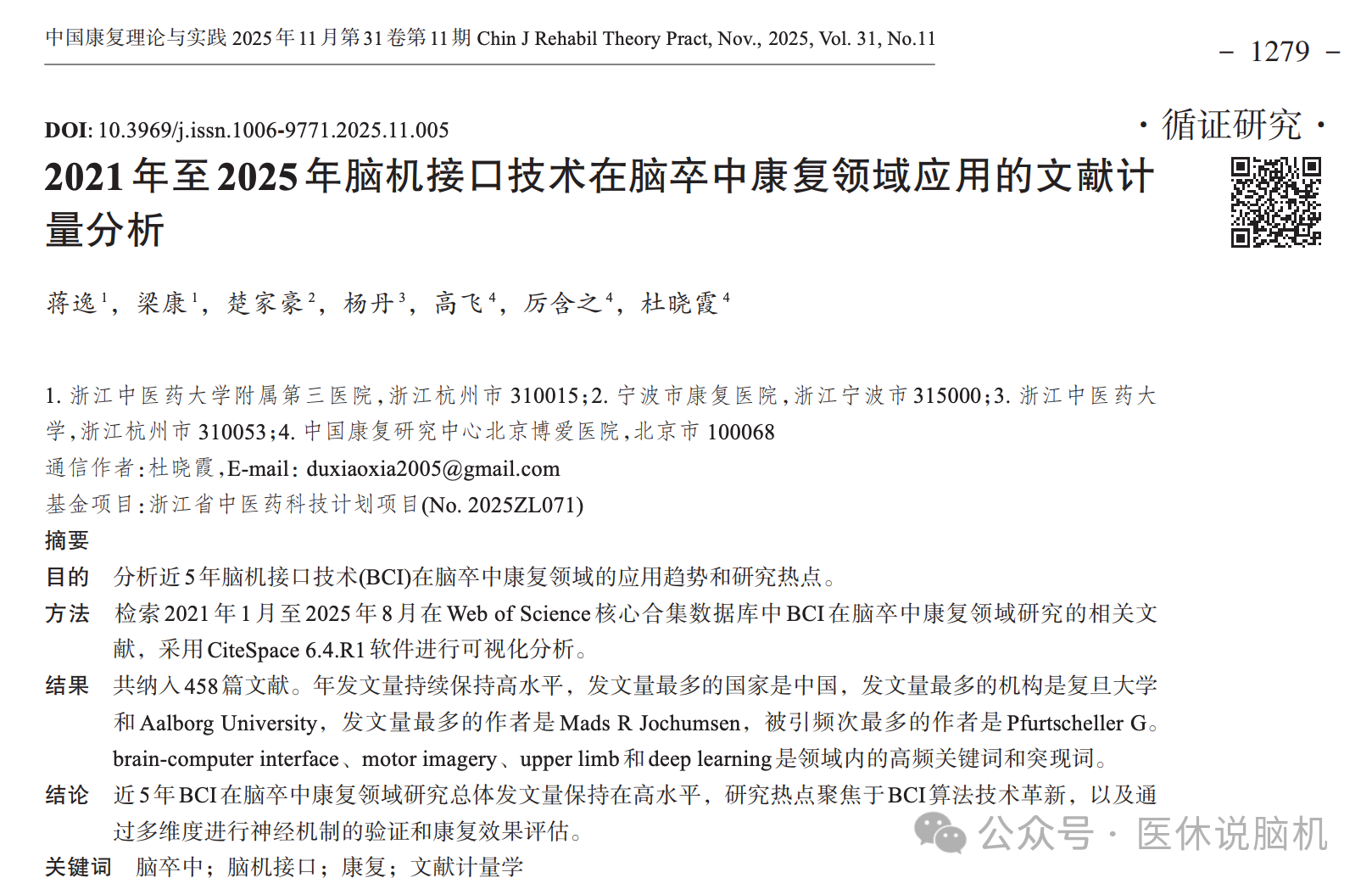

康复哥特地的逛了一圈,总结几个展上给我印象最深的产品关键词:deepseek、脑机接口......

今年的康复展上,各大企业在产品布局上明显走向了综合化、全系列、产品线互补的方向。从上肢、下肢、儿童康复设备,到脑机接口、康复机器人甚至居家康复全场景方案,厂家们的展台无一例外地摆出了庞大的产品阵容,产品数量多到让人眼花缭乱,似乎不这么做,就显得企业没实力、没竞争力。

表面上看,产品品类丰富了,客户选择多了,生意似乎也就更好做了。

但如果你稍微深入一些,可能会发现事实并非如此简单。

背后的你没看到:同质化陷阱,创新困境,企业陷入内卷式发展

尽管展会上产品的数量和种类增加了,但康复行业真正需要的“突破性创新”并未显现出来。走过不同企业的展位,你会发现很多产品的功能、设计、甚至宣传语都大同小异,区别仅限于细节的微调与外观的改变。像是在玩一场“产品组合”游戏——把现有技术进行排列组合,然后包装成“新品”上市。

同质化严重到何种程度?就连展会上常见的智能康复机器人,市面上的核心技术也大同小异。传感器、控制算法、训练模式,每家企业都宣称自己先进,却几乎没有一家能真正解释清楚“你家的产品到底比其他家好在哪里”。

出现这种现象的深层次原因是康复产业整体的创新乏力:研发投入长期不足,企业倾向于追求“短平快”的市场回报,真正的技术创新周期长、投入大,效果也难以快速显现。于是,大多数企业选择了“快速模仿”,导致技术竞争快速陷入了恶性内卷。

而这种同质化和内卷的背后,更危险的是企业对“创新”的误解——企业纷纷追逐短期的“差异化”,却忽略了临床和市场真实的需求。很多产品看似新颖,其实并没有解决真正的问题,比如:

康复机器人虽然很多,但临床反馈却经常是“用了几次就闲置”;

儿童康复设备更新很快,家长却总说“新产品价格更高、功能没差多少”;

智能设备层出不穷,但很多医疗机构抱怨“价格虚高,实际使用体验并不理想”。

在展会上,参展企业的热情更多的是在于展示“我们什么都有”,而不是“我们真正能解决什么问题”。所以展会变成了一种形式主义,产品更新不过是为了避免被客户反问一句:

“怎么还和去年一样?”

如此循环,最终的结局必然是企业们集体陷入“低质量创新”与“高强度内卷”的恶性循环里,真正的技术进步停滞不前,行业的未来也就逐渐蒙上了一层阴影。

真正的创新,不仅仅是琳琅满目的产品阵容,更应该是从临床需求出发,去推动行业发展。遗憾的是...........................。

3、你看见的:热络交流的学术论坛

每次大型展会上,总少不了各类学术论坛、企业卫星会和专家讲座。演讲嘉宾们西装革履、台上侃侃而谈,讲着最前沿的技术、最美好的未来趋势;台下参会人员热情互动、拍照打卡,看起来十分热络,一片欣欣向荣的景象。

背后的你没看到:圈层固化、隐性成本高

长期以来,各类学术论坛似乎渐渐演变成了固定圈子的“交流大会”。每一次论坛、每一个讲台上的专家面孔几乎年复一年,鲜有真正意义上的新面孔出现。你随便打开一个康复展会的嘉宾名单,往往会发现近80%的演讲嘉宾与过去几年并无明显变化。企业与专家之间形成了高度的绑定,这种绑定带来的直接后果就是圈层固化。

圈层固化意味着什么?

资源垄断:头部专家与头部企业互相绑定,学术资源和市场话语权逐渐集中在少数人手中;

机会稀缺:年轻医生、年轻学者或新兴企业想要打入这个圈子,难上加难,门槛变得极高;

创新乏力:固化的圈子造成创新动力不足,企业更多考虑的是如何维持现有利益,而非推动行业真正的进步。

在这种生态下,学术会议的学术性逐渐变淡,论坛的商业属性逐步增强,而非推动产业真正前进的助力场。

此外,行业环境变得更严峻的同时,伴随着合规要求越来越严,企业营销成本中“看得见的成本”和“看不见的成本”都在迅速攀升。

表面上,论坛会场一片祥和,大家都在展望未来;背地里,各种成本的叠加让企业焦头烂额,真正有价值的技术、创新被这个圈子逐渐挤压至边缘地带。

展会会务组当然能保证企业和专家参与会议的合规,却不能保证企业人员和医生私下行为的不合规。

点到即止...

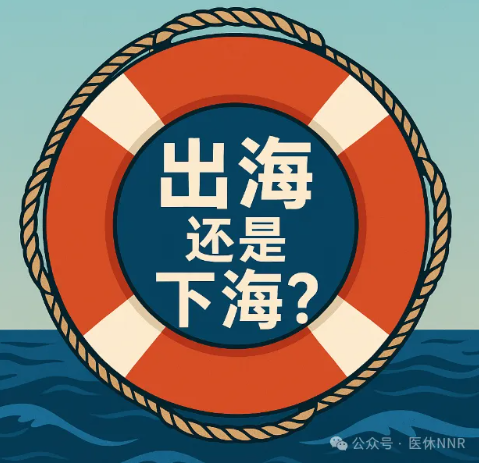

4、你看见的:企业好像都在“下/出海”

“国际市场”与“出海战略”成为了展台和论坛的热门话题。几乎每家企业都不约而同地向外界传递着这样的信号:“国内市场太难做了,我们已经把目光投向海外。”展位上摆出的各种英文资料、外贸认证证书和国际合作标识,似乎在向所有人表明——海外市场才是未来的增长点、甚至救命的“稻草”。

但,这真的是事实吗?

背后的你没看到:出海理想丰满,现实却异常骨感。

事实上,国内康复企业近年来的“出海潮”,很大程度上是被国内市场压力倒逼而成:一边是医保控费、DRG支付改革、集采模式的全面覆盖,另一边是需求收缩、医院账期延长、竞争激烈加剧,国内市场“内卷”严重,盈利空间大幅压缩,让很多企业不得不把希望寄托在海外市场上。

但海外市场真的那么容易进入吗?恐怕并非如此:

门槛与成本高企:从产品认证(CE、FDA、MDR)到渠道建设,从本土化营销到售后服务体系建立,每一步都意味着巨大的前期投入和时间成本。很多企业仅仅在认证阶段,就花掉了大量资金和数年时间,且成功率并不高。

竞争并非蓝海:真正踏入国际市场后才发现,海外市场并不像展会宣传中那样“蓝海一片”。欧美等发达国家市场早已国际巨头牢牢占据,国内企业即使拿到准入资质,也往往只能抢占利润微薄的中低端市场。

真实利润惨淡:很多康复器械厂家出海后才发现,外贸订单看起来很美好,但真实利润并不理想。一方面是海外代理渠道压低价格、付款周期更长,另一方面是海外客户对产品质量和售后服务的高要求,再加上近期的关税战争,使得实际利润率远低于预期。

于是,现实中的“出海”,更像是一场不得不参与的豪赌,表面上的风光背后,往往充满了挣扎、焦虑甚至亏损。企业朋友圈里频繁晒出的“海外展会”“国际认证”看似光鲜,实际上却可能只是“赔本赚吆喝”。

更令人担忧的是,许多国内康复企业一拥而上,盲目跟风“出海”,却缺乏清晰的国际市场定位和竞争策略,最终可能面临巨大的失败风险。

展会上高调宣传的国际化战略,背后折射出的其实是国内康复产业正遭遇前所未有的成长困境。

说到底,“出海”或许不是万能的灵丹妙药,它只是市场现实倒逼之下,企业做出的艰难选择。

5、你看见的:真热闹!又来这么多新面孔

每年的康复产业展会上,我们都会习惯性地关注“谁来了”,却往往忽视了更值得深思的一个问题:“谁没来?”

真正有效的市场分析往往是看数据背后的结构,而非仅仅看展会参展企业名单本身。哪些企业坚持多年参展?哪些是今年第一次出现?又有哪些企业原本年年参加,今年却消失了?这些企业背后的参展与否,往往直接反映着康复产业真实的生存现状。

康复行业的展会参展门槛并不像纯粹的学术会议那样低廉,这背后不仅仅是展位费的投入,更是企业自身财务状况、市场地位、产品竞争力以及营销预算的直接体现。

随着近年来康复产业受到多重因素冲击,行业环境日益严峻。一些曾经风头正劲、年年参加的大型康复企业,今年开始低调甚至缺席,背后的原因无非是资金链吃紧、市场份额流失,企业不得不缩减营销预算,降低展会投入力度。

相反,取而代之的是大量首次参展的“新面孔”——但仔细一看,这些企业的产品结构却几乎完全雷同,多数集中于低技术壁垒、低价格竞争的设备或耗材领域。原因不难理解:康复行业很难出现单品过亿的“明星产品”,更多的是一年销售几十万甚至几百万规模的小品类产品。

中国康复医疗器械市场,路在何方?

对于绝大部分规模较小的康复企业来说,常态化参加展会,意味着巨大的现金流负担,长期投入更是难以想象。

参加康复产业展会,很多时候变成了一场“豪赌”:企业抱着参展能提高品牌曝光率、拉动销量的期望,却常常发现展会后的实际订单少得可怜。一两次参加还能咬牙坚持,若长期参加,对于规模不大的企业,实质上是一种营销成本的巨大消耗和资金链的沉重负担。

展会上,我们习惯看到康复企业高调宣传、积极参展的姿态,却没意识到这种表面的风光背后,是众多企业无奈的挣扎与资金的枯竭。

或许,下次再逛展时,你该注意一下那些曾经热闹的展位上,是否还站着去年的那批人?那些曾经熟悉的品牌是否已悄悄淡出?光鲜的表面之下,生存压力前所未有,许多企业正在悄然退出市场,而能长期坚持下去的,正在成为少数人的特权。

6、1楼是面子,3楼是里子!

本次CMEF展会最让我印象深刻的,不是那些在1楼的“超级展台”,而是那个很多人可能都把他排在最后逛,或者是都没打算去逛的三楼小展。

不是那个“意义上的三楼”,而是你走上扶梯、穿过层层展厅热浪之后,才会发现的那个康复设备集中分布的小展区。

我们原本也差点错过了。逛完两个主要展厅已经临近闭馆时间,脚也走酸了。但老板说:“要想了解这个行业的真实面貌,就不能只看最热闹的地方,要去看看那些你平时不屑一顾的企业,看看他们在干什么。”于是我们最后半小时,绕去了三楼。

我们原本也差点错过了。逛完两个主要展厅已经临近闭馆时间,脚也走酸了。但老板说:“要想了解这个行业的真实面貌,就不能只看最热闹的地方,要去看看那些你平时不屑一顾的企业,看看他们在干什么。”于是我们最后半小时,绕去了三楼。

那里没有流光溢彩的大型特装展台,也没有排着队要打卡的“智能黑科技”,更多的是一些名字你可能从未听过的小企业,他们租的是最基础的标展,布展朴素,有的甚至连品牌logo都还没来得及做像样。但你仔细看,会发现:

有人在讲解产品,声音有些嘶哑,因为讲了一整天;

有人在反复调试展品上的按钮,只为确保演示不出错;

有展位上空空荡荡,只留下一个业务员,仍在认真守摊,眼神里写满了“也许还能再等等”。

相比1楼的热闹和浮夸,三楼显得安静、真实,甚至有些心酸。那是一群仍在拼命活着的企业,是康复产业“沉默的大多数”。

你可能没听过他们的名字,但他们做着实实在在的产品;你可能觉得他们技术不够先进、包装不够时尚,但他们承担着整个行业底层的“支撑逻辑”。

在行业的聚光灯下,永远是那几个头部品牌在轮流高光。而在被忽略的角落,更多中小康复企业正默默撑起市场的毛细血管。他们没有流量、没有爆款、没有风投加持,有的只是每年几百万的稳定订单、一批忠实代理商和一条还没断裂的现金流。

*来自其他展会现场拍摄

你可能会问,他们真的还有未来吗?

我也不知道。但我知道,如果没有这些在三楼坚持的企业,所谓的“行业生态”“市场繁荣”“创新多元”,不过都是1楼展厅里的一层精致幻象。

所以,当我们谈论康复行业的希望时,别忘了那群正在默默守摊的“无名之辈”。因为里子不稳,再华丽的面子也撑不住这个行业走下去。

写在最后

这一圈展会逛下来,说实话,收获最大的不是新客户、新产品,而是对整个康复行业现状的再次确认。

你看到的是光鲜亮丽、热热闹闹的“舞台前”;

但我们看到的,是企业焦虑、创新受限、成本高企、出海无门、圈层封闭的“后台真实”。

康复医疗行业,确实正在经历一个特殊的阶段:

政策在变,市场在变,渠道在变、客户在变,甚至连参展的意义也在变。

但不变的,是临床还在需要真正解决问题的产品,是患者还在等一个能真正改善生活质量的方案。

这个行业需要热闹,但更需要实干;需要想象力,但更需要落地;需要高光时刻,但更需要底层支撑。

我们做这篇文章,不是为了唱衰,而是为了提醒。

提醒那些正在台上演出的人,别忘了台下的真实世界;

提醒那些在三楼守摊的人,坚持或许就是意义;

也提醒我们所有人,不要被光鲜幻象遮住了前行方向。

如果你也去过这些展会,不妨回头想一想,你看到的和你没看到的,到底哪个更接近康复行业的真相?

本文2025-05-03 16:57:15发表“医休观点”栏目。

本文链接:https://www.yixiuqixie.com/article/775.html