从业18年的康复医师开始直播带货:到底是他变了,还是这个行业变了?

来源:医休器械平台旗下公众号-医休NNR

作者:康复哥

大家好,我是康复哥。

今天刷到《中国经济周刊》的一篇深度报道——《“网红医生”的带货生意:“擦边球”让医疗科普变了味》。文中列举了不少医生账号直播“擦边”乃至涉嫌违规的行为,比如冒充身份、剧情作秀、跨专业推药,以及用科普外壳来“软带货”。

为了避免侵权,我们将内容完整截图,并放置来源。

*以上内容来源自中国经济周刊。

小编查看了一下评论区,基本都是对医生直播带货表示否定的内容:

回头看这篇文章信息,内容翔实、案例典型,也确实揭示了当前短视频医疗内容生态中一些需要警惕的苗头。但读完之后,小编心里浮现出另一个问题:

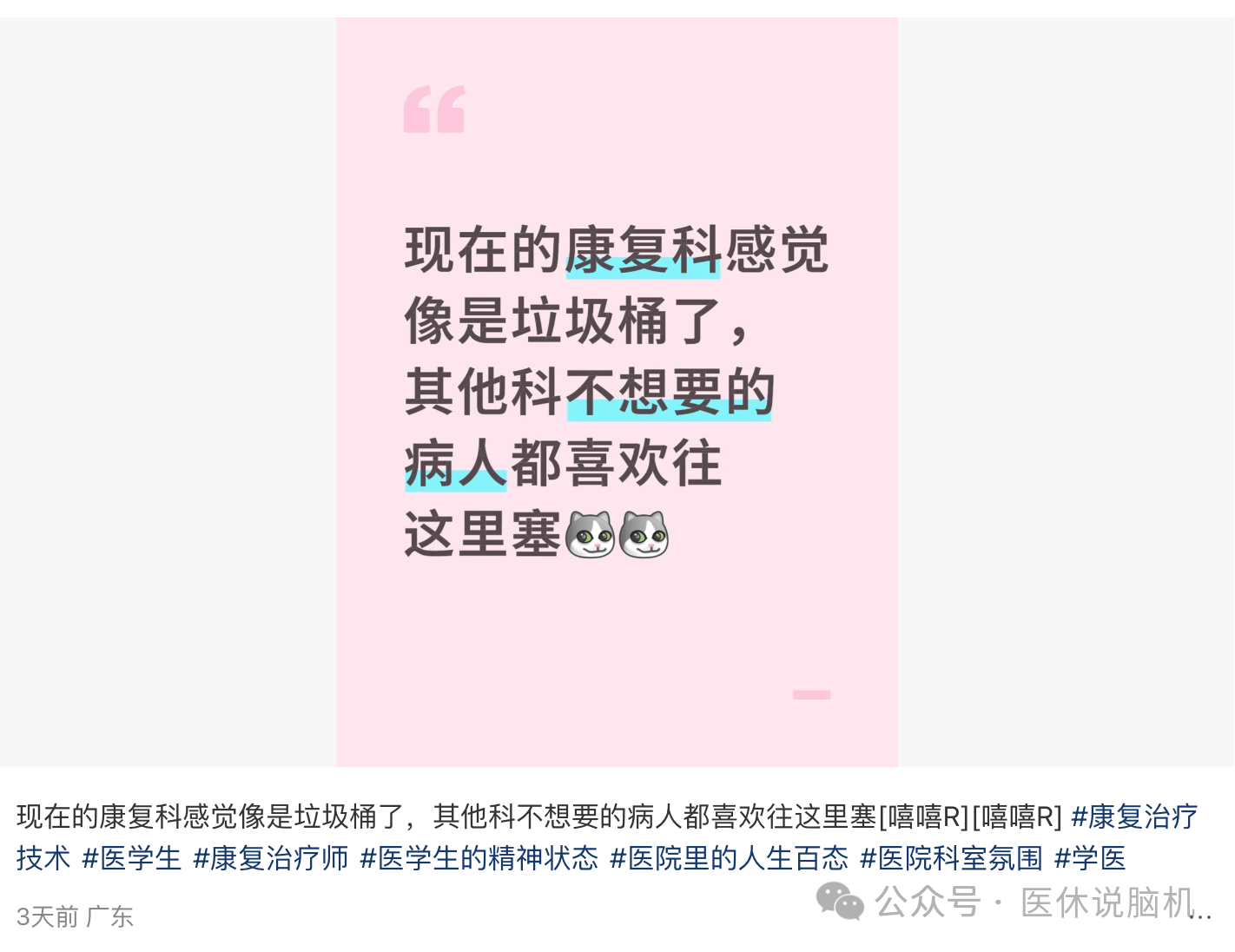

如果一个从业18年的康复医生都开始直播带货,到底是他“变了”?还是这个行业,早已变了?

在公众印象中,医生往往是体制内的“铁饭碗”,是值得尊重、收入稳定的职业。但真实的情况是,在医改深入、绩效控费、“限耗”与“控量”的多重压力下,尤其是在康复、妇幼、公卫、基层等科室,很多医生的收入并不如人想象中“体面”。

晋升难、科研卷、科室资源不均、非临床劳动被低估……越来越多医生开始思考,除了看门诊,我还能不能做点别的?

于是,有人选择去写书、开课、做自媒体;也有人走进了直播间,用自己的专业做点“副业”;还有人只是单纯想“让更多人知道我到底是干嘛的”。

他们并没有背弃医学专业,他们只是想在“主业不给力”的情况下,多一条出路。

我们不否认,在这片内容热土上,确实有人打着“医生”旗号博流量、蹭热点、虚假宣传,甚至制造医疗焦虑、夸大产品效果。

这类现象理应被规范、被清理、被处罚。这也是中国经济周刊此次报道的价值所在。

但我们也希望在指出问题的同时,社会能看到更多那些真诚地希望传播知识、用专业找到另一条出路的医生们。

医生带货,并非原罪;真正的问题,是没有规则下的无序生长,而不是医生本人的“野心”。

监管出台是必须的。比如上海前不久发布的“互联网健康科普负面行为清单”,就是一个良好的信号——它不是“一刀切”,而是开始尝试在“传播”与“合规”之间寻找平衡。

我们相信,随着规范和引导逐步落地,医生在平台上说话会更加放心,也更能专注于讲好内容,而不是走流量捷径。

真正的理想状态,不是让医生“闭嘴不说”,而是让会说的医生,敢说、有尊严地说,有边界地说。

“带货医生”不是敌人,真正的敌人是让医生只能靠直播谋出路的系统性困境。

在今天这个信息泛滥、专业贬值的内容平台上,医生们的努力不该只有“规避违规”的焦虑,也应该有发声的权利、被信任的机会、合理的回报机制。

如果我们真的在意医学知识的权威性、科普内容的质量,与其问:

“医生直播带货到底对不对?”

不如问:

“有没有一种方法,让医生既能被看见,又不被流量绑架?”

这,才是真正值得行业一起思考的问题。

你怎么看医生直播带货?欢迎评论区留言。

本文2025-05-03 17:10:26发表“医休观点”栏目。

本文链接:https://www.yixiuqixie.com/article/781.html