卫健委公布全国县医院康复科服务能力排名:人力吃紧、背景参差不齐、缺乏系统康复理念

来源:医休器械平台旗下公众号-医休NNR

作者:康复哥

大家好,我是康复哥。

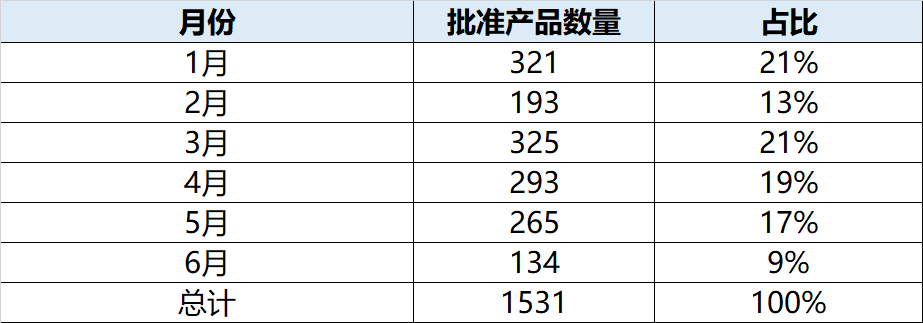

近日,国家卫生健康委发布了《2024年度县医院医疗服务能力评估通报》,对全国2059家县医院进行了第三方评估,县域覆盖率达98.93%。这已是国家层面持续推进县级医院能力建设工作的第八个年头,评估体系参照《县医院医疗服务能力基本标准》和《推荐标准》,分别对应二级医院和三级医院的服务能力。

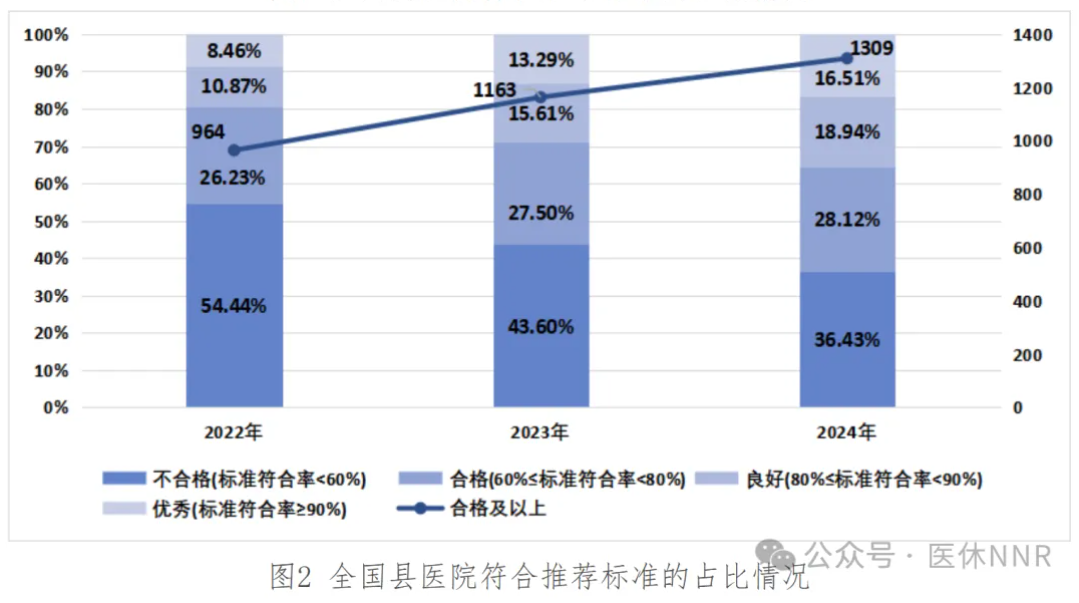

数据显示,全国共有1922家县医院(占比93.35%,比2023年提升1.5个百分点)达到了基本标准,1309家县医院(占比63.57%,提升7.17个百分点)达到推荐标准,整体能力水平持续向好,医疗资源向基层的覆盖密度和医疗能力均有明显提升。

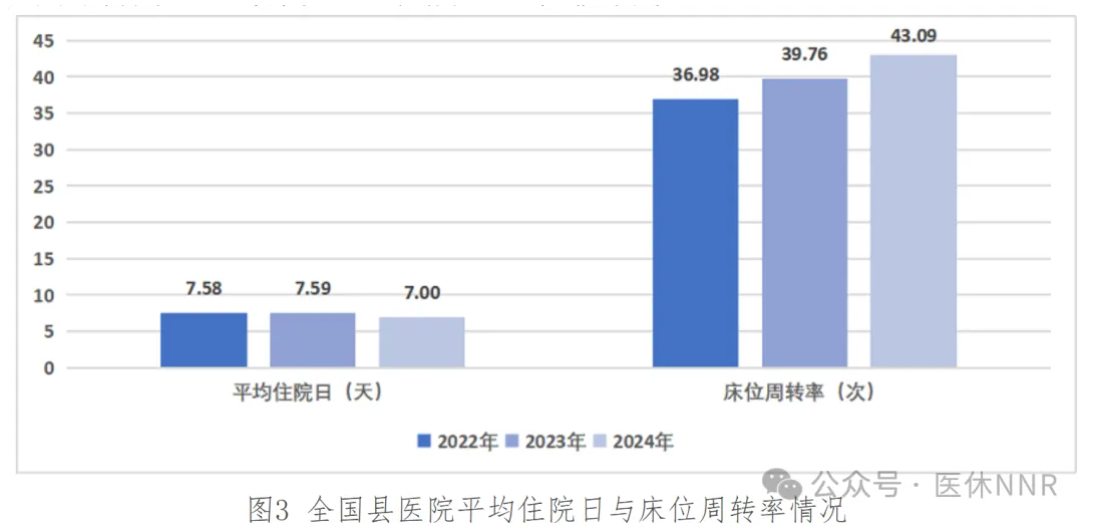

从细项看,服务效率、质量管理、人才结构、信息化能力等多个维度均有进展:

每家县医院平均拥有卫生技术人员660人,编制床位548张,开放床位600张;

临床路径开展病种数达152种,管理率和完成率分别为44.66%和89.21%;

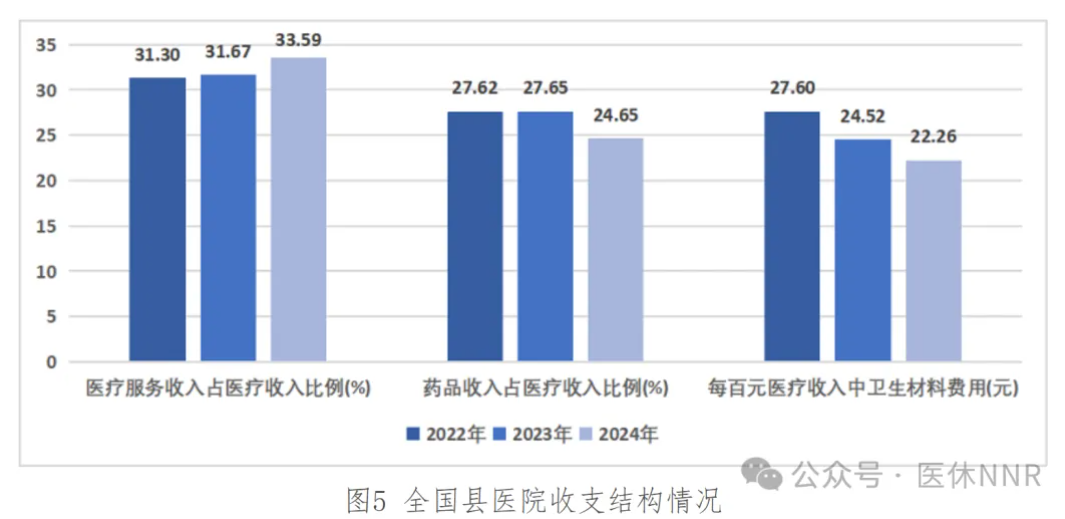

药占比降至24.65%,卫生材料占比降至22.26元/百元医疗收入;

多发病、常见病诊疗能力全面强化,98%以上县医院已掌握呼吸、消化、心血管系统疾病等规范化治疗;

各类医技、支持、重症科室设置率提升显著,医学检验、影像、病理等科室基本实现全面覆盖;

基本标准要求的设备配置率为74.24%,比上一年增长4.54个百分点,说明硬件建设正稳步跟进。

尤其值得一提的是,县医院的“龙头”功能日益凸显。全国已有90%以上县医院成为医共体牵头单位,2024年平均每家医院实现双向转诊人次4506例,较上一年增长超11%,其中向下级医疗机构转诊量增长了37.95%,说明县域医疗正向“强中心—联基层”的体系化运行机制加速靠近。

但与此同时,通报也指出了县医院发展中的一个显著短板——部分专科之间发展分化严重,能力结构不均衡,尤其是在精神卫生、病理、康复等功能性学科中更为突出。以康复医学科为例,虽然在设科率和基本能力达标率上取得进展,但真正形成有效服务能力、临床路径、科室绩效的医院仍属少数。

康复科,作为“设起来容易、运营起来难”的典型,恰恰反映了当前县医院专科发展“从有到优”的阵痛过程。它不仅暴露出人力、设备、管理机制等多重瓶颈,也为我们理解县级医院精细化转型提供了一个现实样本。

一、康复医学科的“服务能力画像”:站稳基本线,仍缺高阶力

康复医学科,作为县医院中典型的“功能型”科室,其发展在近几年进入政策推动的快车道。《“十四五”全国康复事业发展规划》明确提出“加强县域康复服务能力”,各地医疗强基工程也将康复列为重点建设方向之一。在此次国家卫健委发布的评估通报中,康复医学科首次被纳入全国县医院专科服务能力单项指标进行比较,也从一个侧面说明:这个学科,已经不再是“有没有”的问题,而是“做得好不好”的问题。

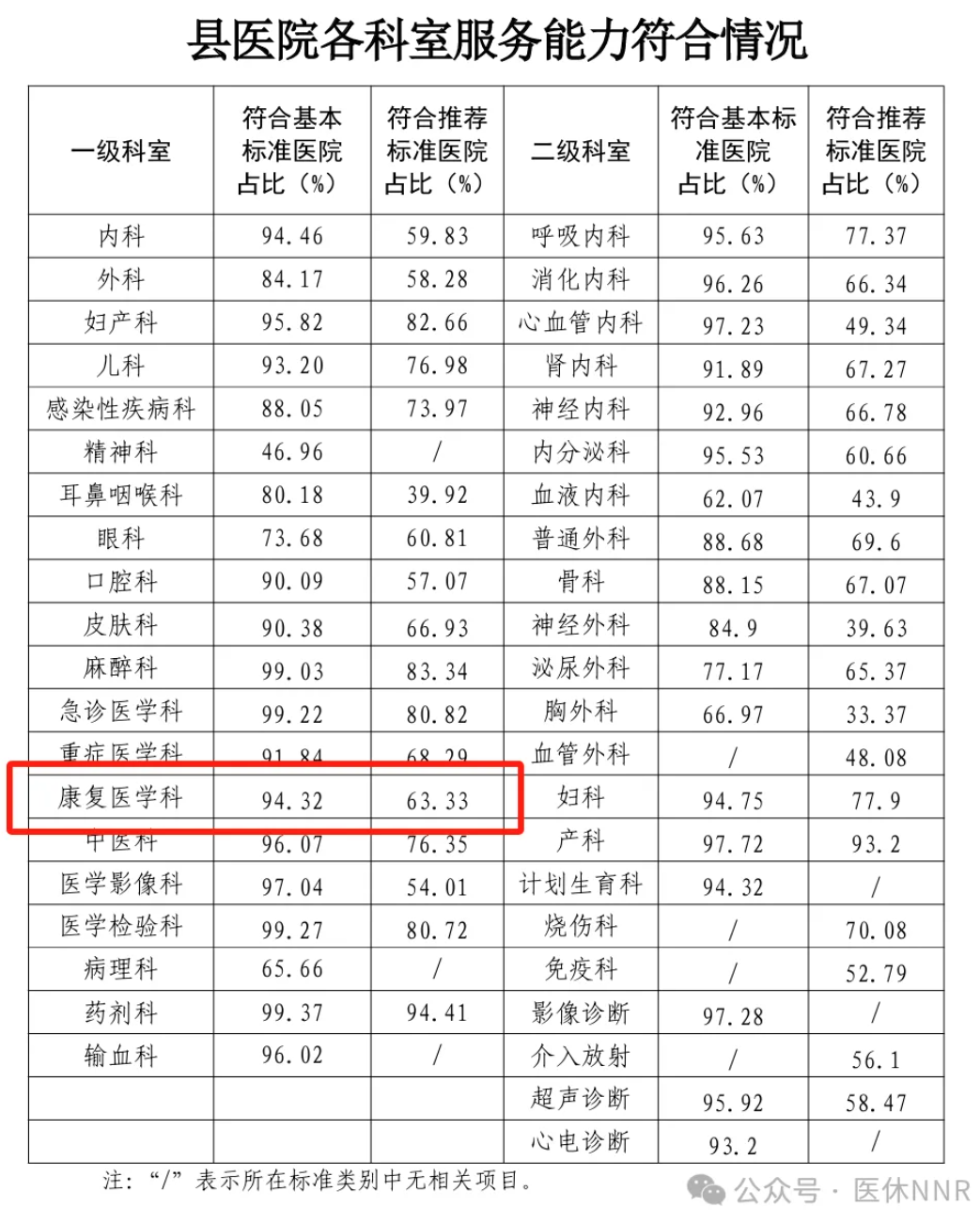

根据通报数据显示,全国县医院康复医学科基本标准达标率为94.32%,已基本实现设科与基础服务的“全覆盖”;但推荐标准达标率仅为63.33%,与全国平均水平(63.57%)持平,排名在所有一级学科中处于中游偏下位置,明显低于麻醉科(83.34%)、急诊科(78.63%)、妇产科(82.66%)等核心临床科室。

这是一组值得深思的数据。

一方面,康复医学科已逐渐完成“基础建设”阶段——在很多医院中实现了物理空间设立、人员配备初具规模、基本诊疗服务上线。但另一方面,我们也不得不承认:县级康复服务仍普遍停留在“初级阶段”,远未形成专业闭环,更谈不上学科体系。

很多康复科“有形”但“无神”:空间被边缘化、项目靠理疗撑场面、路径缺失、记录缺位,管理粗放,运营无解。

比如,我们在调研中常见以下几种“症候”:

康复科位置偏、空间小、与疼痛或理疗科合用一个治疗间;

设备更新慢、仅靠低频理疗仪、电疗仪维持日常操作;

评估体系缺失,医生主观决策康复项目,缺乏统一的康复评估工具、量表或电子流程;

路径机制缺失,中风、术后骨折、颈肩腰腿痛等高频病种虽有患者,但治疗方式千人千面、无规范化流程;

绩效机制缺失,治疗师看病人只计“人头数”,医生干多干少收入一样,难以激发团队积极性;

治疗记录“只签字、不溯源”,康复过程缺乏数据闭环,患者依从性差、效果评估更难量化。

这些问题的背后,其实是“康复学科化建设”的缺失。设了康复科,但没有从学科视角出发构建组织体系、运行机制和服务闭环,它就只是一间理疗室的“翻版”。

而更关键的瓶颈在于人力资源与能力结构的双重失衡。通报明确指出,康复医学科是“人力吃紧”的科室之一,平均每家县医院仅有9名康复医生,不仅远低于急诊科(11人),更无法覆盖PT(物理治疗)、OT(作业治疗)、ST(语言治疗)等完整康复团队职能。很多县医院康复科人员结构单一、角色混用,治疗师由护士兼任,评估由门诊医生临时顶岗,“专业做非专业之事”成为现实常态。

而即便是配置了康复医生,人员专业背景参差不齐也是当前县医院面临的真实挑战。很多康复医生原本来自内科、神经科或外科,后转岗到康复岗位,临床经验丰富但缺乏康复思维与路径意识。面对术后骨折、中风偏瘫、颈腰腿痛等康复主力病种,缺评估、缺计划、缺干预方案,只能用“理疗+运动”泛化应对,导致患者体验不佳,效果难以积累。

我们常说“康复不是做项目,而是做方案”。但对于多数县医院来说,康复方案的“制定能力”才是真正的稀缺资源。

而这,恰恰是我们在服务过程中最常被问到的内容:

康复路径怎么建?

治疗记录怎么填?

科室收入如何提?

怎么把术后患者纳入康复流程?

如何培训医生形成“康复思维”?

这些问题没有标准答案,但有成熟的方法。设康复科,是一次政策性的启动;运营康复科,是一项系统性的建设工程。

二、康复科“设没设”是第一步,全国仍有10%空白区

设科,是康复科发展的“第一公里”。但设科的存在,并不等于服务能力的具备,更不代表这门学科在医院中真正“站住了”。

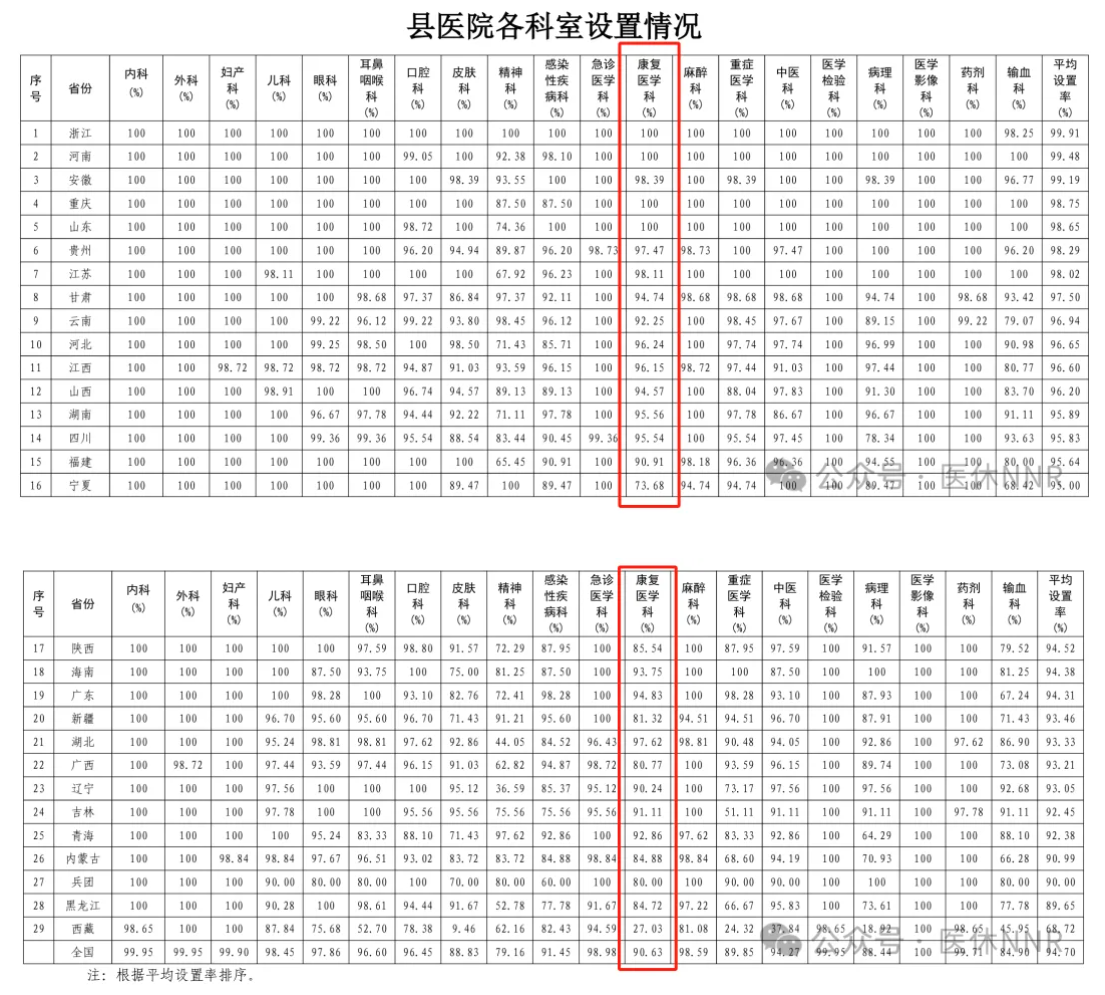

根据国家通报公布的数据,截至2024年,全国县医院康复医学科的设科率为90.63%。换句话说,仍有近10%的县医院尚未设立康复医学科,这一比例在当前全面推进“分级诊疗”和“基层康复服务能力建设”的背景下,显得格外突出。

进一步拆解区域数据,可以清晰看到设科的不平衡现状:

东部地区(如浙江、安徽、河南、重庆、山东等)康复科设科率普遍达到100%,已基本实现全覆盖;

中部地区(如江西、湖南、湖北)紧随其后,平均也在95%以上;

但在西部和民族地区,设科率明显偏低:甘肃为94.74%,青海88.10%,新疆81.32%,黑龙江仅84.72%,西藏设科率更是只有27.03%,即不到三成的县医院设有康复科。

这组差异巨大的数字背后,反映的其实是康复医疗“理念下沉”的进展与滞后。

在一些经济条件较好的省份,设康复科已成为标配,甚至成为医疗机构申请项目、创建“医共体牵头单位”的“基础配置”;但在部分中西部和民族地区,康复仍被视作“非刚需”甚至“可有可无”的辅助功能——不是“没条件上”,而是“缺意识建”。

更值得关注的是,即便在那些“有设科”的县医院中,也有大量康复科处于“挂名运行”状态。国家通报虽然没有对“虚设科室”做出统计,但从推荐标准达标率和人力结构数据已可见一斑。

我们在服务中遇到过一个典型案例:某西部地区县医院康复科设立已超过两年,表面上有独立病区、门牌、医生,但实际科室面积不足40平米,被迫与药房共用一堵墙;没有评估表、没有路径流程、没有绩效模型,康复治疗全靠医生“凭经验”;病人走进康复科,看到的就是三台老旧电疗仪、一个平衡板和一张按摩床,几乎所有患者治疗内容雷同,疗效反馈更无从谈起。

而这家医院康复科负责人向我们提出的第一个问题就是:“我们设了科,接下来应该怎么发展?”

这类问题,其实比“设不设”更普遍,也更有价值。

从我们的实践经验看,把“设科”变成“成科”,往往要从以下四个方面入手:

制度搭建:包括康复科岗位职责、评估与治疗流程、分级管理制度、质控指标等,形成运行机制;

流程规范:制定康复路径模板,涵盖卒中后偏瘫、术后骨折、颈肩腰腿痛等高发病种,配套记录表单与疗效追踪系统;

空间与设备优化:根据实际诊疗量,合理规划康复训练区域,分离治疗与评估功能,配置必要器械;

服务引导机制建立:打通门诊康复与病房康复之间的转介机制,制定康复评估筛查规则,推动“应康尽康”。

只有完成这四个环节的构建,康复科才不再是一个“可有可无”的附属空间,而是成为医院业务链条中的“关键一环”。

某种意义上,康复设科率的数字,告诉我们“起步了”;但真正能反映康复价值的,不是设没设,而是“能不能动起来”“能不能留下病人”“能不能支撑起医院慢病管理与术后康复的业务闭环”。

而这些工作,很少有医院能靠“靠自己摸索”走完。这也是我们常常介入县级医院康复科建设的起点:从“设而未动”,到“初见雏形”,再到“步入正轨”。

三、人、财、技瓶颈:康复落地的“三道坎”

如果说“设康复科”是政策推动下的一次制度响应,那“运营好康复科”就是考验医院内功的系统工程。在县级医院中,康复科之所以难以真正“跑起来”,普遍面临三大结构性瓶颈:人不够、钱不够、方法不够。

1.人的瓶颈:缺人,更缺体系

根据卫健委通报数据,2024年县医院康复医学科平均仅配备9名执业医师,低于急诊科(11人)、麻醉科(14人),在人力资源配置中长期处于“后排”。更为严重的是,这9人中,很多并非康复专业出身,而是由内科、骨科、神经科等科室转岗而来,缺乏系统康复理念和路径思维。

更大的问题在于——人员构成单一。

目前大多数县医院康复科仍以“医生+治疗师”简单配置为主,鲜有完整引入康复所必需的三大核心治疗职种:PT(物理治疗师)、OT(作业治疗师)、ST(语言治疗师)。很多治疗师身兼数职,评估、治疗、记录、康复指导一肩挑,既影响专业深度,也难以保证治疗质量。

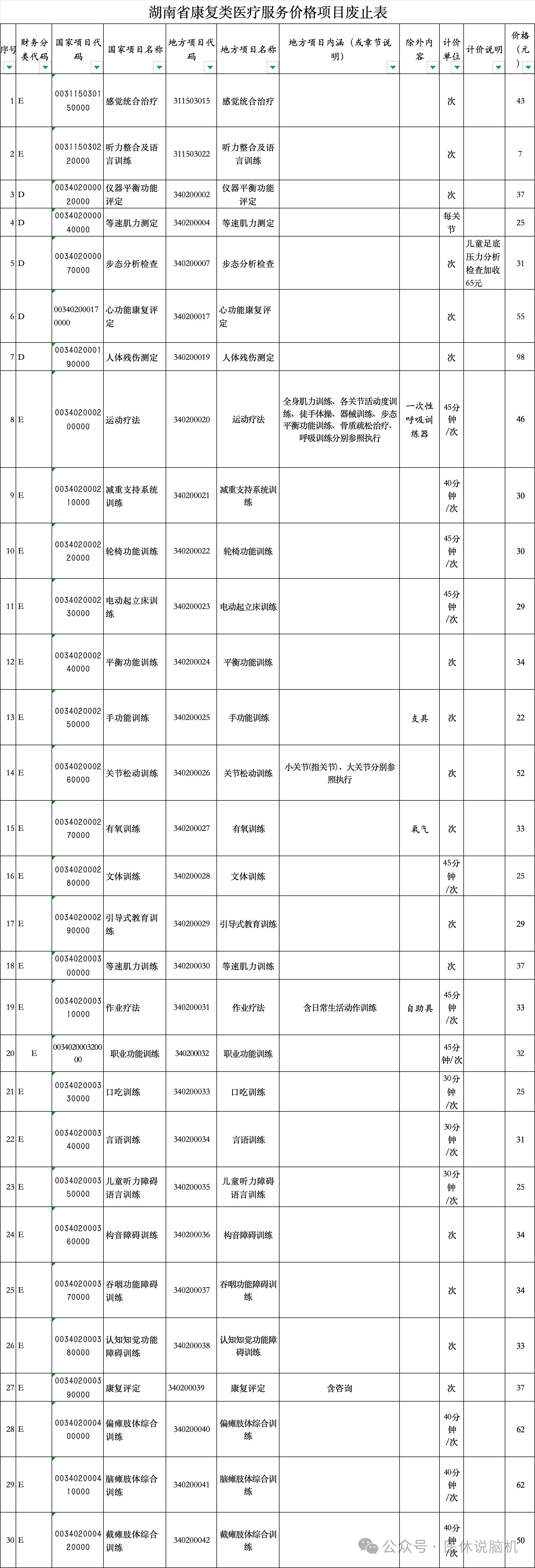

2.财的瓶颈:设备有缺,预算靠后

通报指出,全国县医院专科设备的平均配置率为74.24%,康复类设备在多数县医院的配置率仍处于“偏低段”,优先级远落后于影像、麻醉、检验等学科。

一方面,康复设备本身占地大、投资重,不易“见效快”;另一方面,在空间紧张、人手有限、病源竞争激烈的现实下,康复科往往排不上预算顺位。这就导致很多康复科虽然设立了,但只能依靠几台电疗仪、微波治疗仪维持基础运行,项目扩展无从谈起,学科影响力自然难以提升。

3.技的瓶颈:缺路径、缺闭环、缺考核

康复路径与制度体系的缺失,是县级康复科最具普遍性的运营短板。

我们曾在某中部地区医院见过这样的场景:

一个康复治疗师平均同时管理9个患者,无评估报告、无个案计划、无治疗记录,所有治疗流程全凭经验判断,治疗内容一成不变——“坐站练习+超短波+脚踏车”,从颈椎病到脑卒中,治疗项目基本“通用模板”。

医生开康复项目时,也常常因为“没有评估数据”而无法与家属沟通康复计划的价值;治疗师则苦于缺少量化指标,无法参与绩效分配;康复流程久而久之沦为机械操作,医院也难以评估成本收益。

这三大问题背后,其实是康复科室“缺运营模型”的体现。

从问题走向解法:“人、财、技”要靠机制来补

我们一直强调,康复学科的建设,不只是把科室“设起来”,更关键的是“运起来”“算得清”“推得动”。

在我们服务过的多个县级医院康复科项目中,有一套清晰可行的周期化推进路径:

第1-3个月:流程建起来

完成岗位说明书、各个岗位管理机制、核心康复路径设计、康复评估模板与记录机制搭建;

第4-6个月:人效跑出来

引导医生识别康复目标人群,培训治疗师评估与计划编制能力,提升转化率与依从性;

第7-9个月:结构稳下来

设计科室绩效模型、分层服务包、慢病/术后康复项目,与医保、门诊病种挂钩,形成收入闭环。

在有机制、有流程、有指标的推动下,康复科不仅可以成为“带动慢病管理与术后转归”的中枢科室,也有机会成为医院服务转型与收入结构优化的重要支点。

四、县级康复科,还差什么?

这次国家卫健委发布的服务能力评估通报,传递了一个重要信号:康复医学科,已经成为衡量县医院整体医疗能力的“标配”维度之一。

从设科率、达标率,到人力资源、设备配置,再到与慢病管理、急性期救治的衔接能力,康复正在从“边缘学科”走向“支撑科室”的角色。

但正如这份通报也指出的那样,从“建起来”到“强起来”,康复科还有不少结构性“软肋”要补:

有的医院设了科,但没有流程;

有人做项目,但没有路径;

有人做康复,但没人算得清账;

设备有了,但转诊、管理、协同机制未建成。

这些问题,本质上不是“技术问题”,而是“体系问题”。

在我们接触的许多县级医院中,康复科“发展卡壳”的原因高度相似:人手不齐、理念缺位、机制断档、运营失衡。很多院长并不是不想发展康复,而是不知道怎么推进。

我们目前正在为县医院提供一套“康复科建设与运营支持服务”,通过“搭体系、建路径、带团队、提效能”的方式,帮助康复科真正跑起来、站稳脚。

我们的服务内容包括但不限于,欢迎咨询:

本文2025-05-24 14:40:47发表“行业新闻”栏目。

本文链接:https://www.yixiuqixie.com/article/799.html