医生爆料:医院要求主治以上需强制开通短视频认证,每周发 3 条,简直比上夜班还要勤

来源:医休器械平台旗下公众号-医休NNR

作者:康复哥

大家好,我是康复哥。

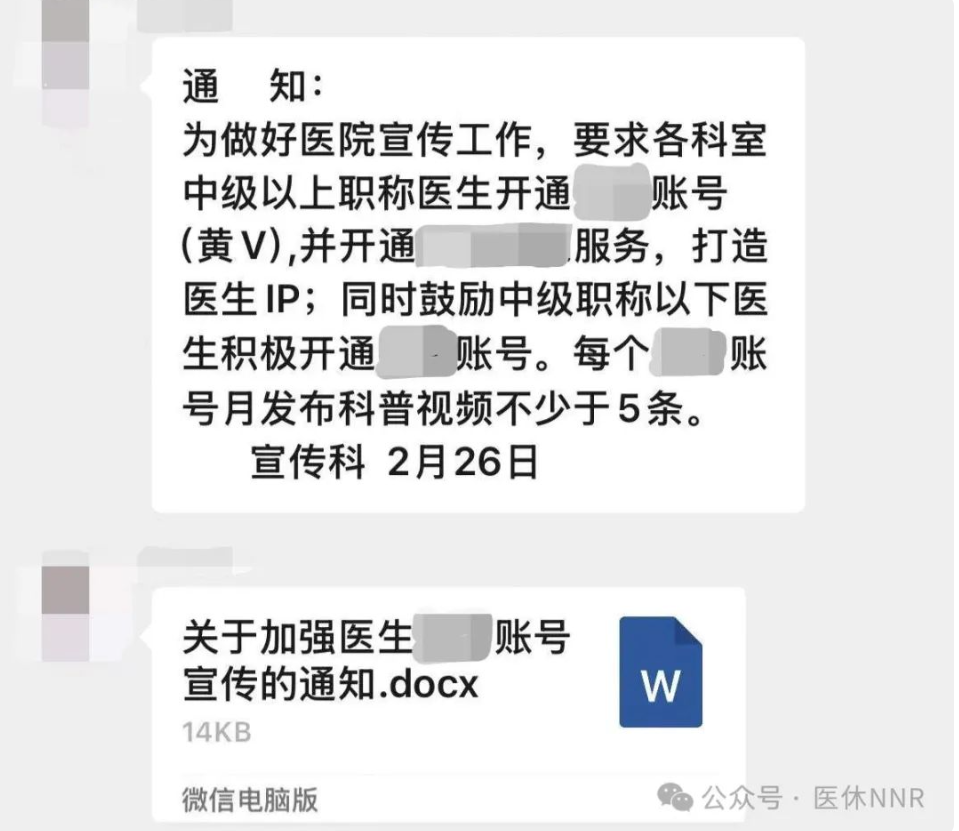

近日,一名中部地区某三级医院的医生爆料,前不久,她所在的医院发了一则通知,要求全院中级以上职称医生开通某视频平台黄V认证,每人每月至少发布5个科普视频。

来源:丁香医小白

医生提供

医生提供

通知末尾还写着处罚措施:计分式扣钱,认证和视频各算10分,如果全部都不做,将共计扣除40分,也就是40元工资。

发科普视频,要求比夜班还勤

医生做科普早就不是新鲜事,2019年发布的《健康中国行动(2019~2030年)》中就指出,要大力倡导医务工作人员加入健康科普行动。目前,发表科普作品还是晋升副主任医师所需要的成果之一。

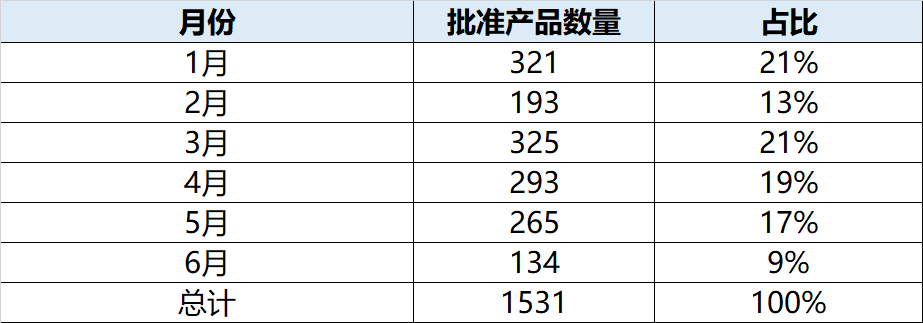

目前,这些省市,出台了科普晋升政策!

上海:健康科普可作业绩成果,参加评审;

河南:科普活动2次,每年2篇科普文章;

广西:申报副高,专业科普文章5篇;

安徽:科普文章/音视频,年度不少于2篇;

辽宁:科普作品作为业绩成果申报参评;

福建:专业科普文章/视频5篇;

河北:每年2次健康讲座,科普作品1条;

黑龙江:微视频或科普图书;

天津:目前限定为科普专著;

山东:职称评审时,健康科普可加分。

但强制要求账号认证、不科普就罚钱,却是破天荒头一回。

该医生补充道,通知写的是每月5条,实际上的要求是每周3条,比通知写得每月还多7条。我们一周也就差不多2个夜班,按照这个要求,发视频比上夜班还勤了。

而且,对于大部分医生来说,根本就没有剪辑视频的经验。从选题构思、脚本优化,到拍摄、剪辑、发布,每个环节都需要从零开始,大部分初学者发布一个视频可能就需要耗费4~5小时甚至更久——频率比上夜班还勤的同时,耗时估计也比上夜班更长。

另一方面,某视频平台的黄V认证也让不少医生十分抵触。

想要顺利取得医疗健康的黄V认证,需要提交身份证正反照、医师执业证书、医师资格证等7项材料,缺一不可。

“平白无故地要求我们曝光个人信息,以后上网都有种裸奔的感觉。”

面对这样离谱的通知,这名医生提到,她的不少同事直接选择了开摆,既不认证,也不发布视频。反正做得好没有奖励,做得差可能还要挨批,干脆就不做了。

也有小部分不愿意与医院起正面冲突的医生,则选择了较为折中的方式:开通小号认证,或者私人号直接认证。不过也仅仅是完成认证,截至目前,几乎都没有发布任何科普视频。

2个月下来,除了科主任级别的医生全部开通认证,并且还在保持科普视频的发布,各个科室开通的人数不超过三成。

因为没有激励、也没有实质罚款,渐渐地更没人愿意跟进了。

该医生所在医院,地处中部地区某五线城市,虽然在当地还算实力不错,但依然难逃患源向上流失的困境。当地也不止这么一家三级医院,即使依然有患者愿意留在本地就诊,也不一定会选择这家医院。如此一来,捞病人就成了医院的主要目标。

研究表明,医院声誉的提高,会促使就诊人数显著上升,如果医院能登上权威的排行榜,那么将进一步吸引患者。

但想要登上权威医院榜单,显然不是一朝一夕就能实现的。好在如今的自媒体时代,想要快速提升医院名气,办法多的是——借助短视频平台,用科普作品让医生在患者面前多刷脸,显然是这其中性价比较高的办法。

早在2017年就有研究证明,医生做科普对于医院科普文化品牌的建立十分重要。通过全媒体平台呈现医院科普作品,能在患者好感度、接受度、到达率与转化率中达到理想效果。

可见,医生做科普,已经从“加分项”变成了“硬任务”,甚至成了“夜班级别”的绩效要求。

但现实却是:

不是所有医生都能写脚本、剪视频、懂运营;

不是所有医院都有专门的宣传团队;

不是所有短视频都能打动患者、带来真正的传播。

于是,任务变“摊派”,科普变“应付”,医生疲于应付,平台也没落下流量,患者更看不到真正有价值的内容。

这正是我们推出“科室科普短视频服务”的初衷。

我们不只懂视频,更懂医生,懂医院,懂传播逻辑。

从选题策划到脚本撰写,从拍摄指导到剪辑发布,我们全流程服务,帮你轻松完成每月科普“硬任务”。

你负责讲好专业的事,

我们负责把它变成患者愿意看的故事。

本文2025-05-10 12:26:46发表“行业新闻”栏目。

本文链接:https://www.yixiuqixie.com/article/792.html